Para alguns pensadores contemporâneos, as coisas são muito claras: estamos a viver num mundo pós-humano. Isto significa algo muito preciso. Os seres humanos, os seres vivos em geral, podem ser compreendidos e explicados de acordo com leis e regras de existência cientificamente estabelecidas e, assim sendo, as suas estruturas genéticas e fisiológicas podem ser manipuladas e “actualizadas”.

Neste contexto, o tão aclamado Projecto do Genoma Humano (PGH) não é mais do que um plano (ou mapa) da “engenharia” digital-electroquímica que constitui o ser humano. Somos artefactos sofisticados, nada mais. A confirmar este pressuposto, o estudioso cartesiano Andres Vaccari, num paper intitulado “Dissolving nature: How Descartes Made Us Posthuman” (2012), descreve o estado actual das coisas da seguinte forma:

Animais artificiais, clones, máquinas inteligentes. Identidades virtuais, bebés de design, vida artificial. Criação de órgãos, alimentos modificados, máquinas de suporte de vida. Ciborgues, milagres médicos, tecnologias de reprodução. Robocop, Dolly, Deep Blue, o Projecto Genoma Humano, FrankenFoods. Investigação sobre células estaminais, cognição distribuída, formas de vida e genes protegidos por direitos de autor como criações técnicas. Florestas com direitos humanos, máquinas que vivem e evoluem. A dissolução da natureza, do artificial e do humano como categorias auto-definidas e significativas. Bem-vindo ao pós-humanismo!

O que Vaccari quer dizer é que estamos a viver num mundo em que é amplamente aceite que os seres humanos podem ser reparados, modificados e “melhorados”, tal como os automóveis, os aviões ou os computadores. Mas não só mudamos os membros e órgãos do nosso corpo como peças danificadas de um dispositivo electrónico ou mecânico; também podemos escolher o que queremos ser. O estado actual das coisas parece ser como Andres Vaccari observa: “A natureza vai ser desintegrada. Não existe nada estável.” Ou, como diz o epistemólogo Paul Karl Feyerabend: “vale tudo”.

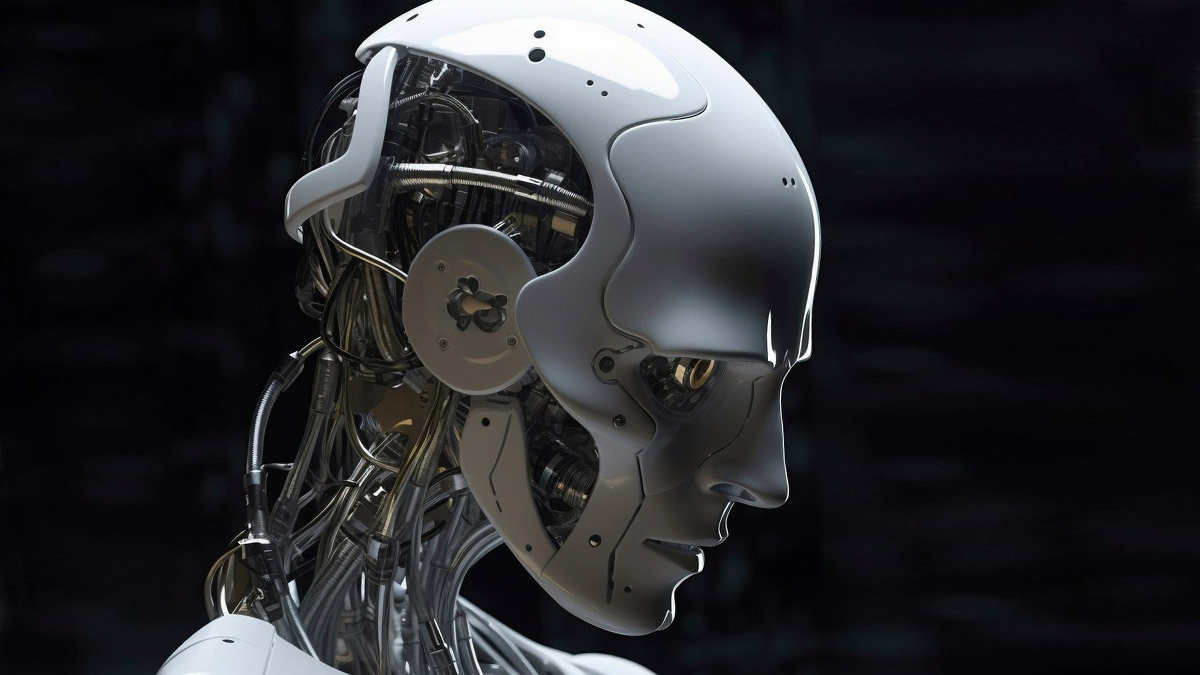

Mas como é que um ideário aberrante como este pode ser possível? É possível porque o próprio conceito de vida – e da sua sagração – foi diluído num mais amplo, sem bem que determinista – modelo ontológico. Seja sob a forma de IA digital ou de um robô humanoide físico como o Optimus de Elon Musk, a “máquina” é a única realidade triunfante. Se, enquanto humanos, podemos ser descritos como máquinas – um tipo muito sofisticado de autómatos – há todo um universo de possibilidades tenebrosas que se abre. Para quase todos os defensores das chamadas “teorias computacionais da mente”, esta definição de humanidade é mais do que uma hipótese; é um facto científico. Rodeados por milhares e milhares de dispositivos digitais, estamos habituados a pensar instintivamente em termos de teorias computacionais. Mesmo – ou especialmente – no contexto da cultura popular, muitas ideias pós-humanistas são mais ou menos explicitamente aceites como factos, e até como realidades consumadas.

De Francine a Robocop: o mau e o bom autómato.

Mas o que é um autómato? Mais conhecido sob as denominações de “ciborgue” ou “androide”, o autómato tem sido motivo de fascínio desde o século XVII. A cultura popular reflecte bem a aura mítica que rodeia estes dispositivos mecânicos avançados. Muitas lendas sobre pensadores famosos como Roger Bacon, Albertus Magnus e René Descartes ilustram esta curiosidade.

Numa dessas lendas, conta-se que, após o falecimento da sua filha Francine, Descartes criou um autómato que baptizou com o mesmo nome e que levava consigo para onde quer que viajasse. Francine teria falado e andado autonomamente. Em todo o caso, para um observador não iniciado, era bastante difícil perceber que não se tratava de um ser humano vivo. É por isso que, segundo a lenda, durante uma das suas viagens, o capitão do navio entrou na cabina de Descartes enquanto o filósofo-matemático estava em terra e descobriu Francine. A princípio, o capitão pensou que Descartes estava a viajar com um cadáver, mas quando viu que a coisa se movia, pensou que Francine estava possuída. Com medo que uma maldição seguisse a sua embarcação, atirou Francine borda fora.

A partir destas histórias, podemos facilmente deduzir que, para as pessoas comuns, a simples ideia de tais autómatos era, simultaneamente, inaceitável e horrível. Em termos práticos, para elas, era inconcebível que tais criações pudessem existir. Mas, se de alguma forma a sua existência se tornasse uma realidade, era óbvio para qualquer pessoa que esses autómatos eram criações amaldiçoadas, semelhantes a qualquer outra criatura demoníaca. O mesmo estado de espírito caracteriza um dos mais famosos romances sobre tais criações aberrantes: Frankenstein, de Mary Shelley.

Imortalizado por actores como Boris Karloff (que foi a estrela do filme de 1931 com o mesmo título), o Frankenstein de Shelley manifesta uma tendência semelhante orientada contra a criação de autómatos. Na segunda metade do século XX, porém, a perspectiva mudou radicalmente. A partir do famoso I, Robot, a colecção de contos escrita por Isaac Asimov, a atitude em relação aos autómatos, ciborgues, andróides e qualquer outra criação deste tipo passou a ser muito diferente. Os robots são tratados não apenas como possíveis, mas como eminentemente desejáveis. Em alguns casos particulares, como eme Wall-E, são mesmo adoráveis. Noutros, são “programados para amar”, como o robot de Spielberg em Artificial Intelligence. Casos há até, que as máquinas são vítimas de um “animal” técnica e moralmente inferior: o ser humano.

Se, no célebre filme Blade Runner, a maravilhosa mulher “réplica” (outro nome para “autómato”) chamada Rachel é uma criatura mecânico-digital altamente sofisticada que pode ser desejada e amada por um aventureiro como Rick Decker, em Robocop e Bicentennial Man, a mensagem é ainda mais poderosa: um ciborgue pode ser uma criatura melhor, de qualquer ponto de vista, incluindo o moral, do que qualquer ser humano. O tenente Data, da série televisiva Star Trek: The Next Generation, e Oscar, do jogo de computador Syberia, de Benoît Sokal, são apenas outros exemplos deste pressuposto.

A “mudança de paradigma” pós-humanista.

Para reforçar o argumento, podemos dar centenas de outros exemplos que comprovam aquilo a que podemos chamar – juntamente com Thomas Kuhn – uma grande “mudança de paradigma” cultural. E esta mudança não é apenas uma moda. Em cada período histórico, muitos pensadores importantes desempenharam, como precursores, papéis importantes nesta mudança de atitudes em relação aos autómatos. René Descartes e Alan Mathison Turing são dois dos mais importantes intervenientes neste debate sobre a (im)possibilidade de um autómato perfeito. Uma importante investigação realizada em 2011 pelo Professor Darren Abramson, da Universidade de Dalhousie, que permitiy concluir:

É, portanto, extremamente provável que Turing estivesse ciente dos pontos de vista de Descartes sobre a alegada diferença de princípio entre mentes e máquinas. Os pontos de vista de Descartes, pelo menos, ajudaram a cristalizar a concepção que Turing tinha do seu Teste e, no máximo, apresentaram-lhe a ideia na sua totalidade.

Em suma, continua Abramson, René Descartes

defendia que as coisas materiais, sejam animais, plantas ou objectos inorgânicos, são regidas pelas mesmas leis mecânicas. Segundo ele, todos os seres vivos podem ser vistos como máquinas. Um homem doente é como um relógio mal feito; um homem saudável é como um relógio bem feito.

Embora muito mais elaborada, a mesma visão do homem-máquina animou também Alan Turing. No seu influente artigo “Computing Machinery and Intelligence” (1950), afirmou que podemos falar de “inteligência artificial” se um computador for capaz de imitar um ser humano quando, num contexto específico, responde de forma semelhante a um humano a determinadas questões.

Como já foi referido, a diferença de atitude em relação aos autómatos é certamente radical. Enquanto para Descartes a questão “Podem as máquinas pensar?”, no sentido da chamada “Inteligência Artificial Forte”, parecia ser meramente discutível, para Alan Mathison Turing, trezentos anos mais tarde, uma máquina digital capaz de pensar como um ser humano é algo possível e mesmo realizável. As previsões de Turing sobre a disseminação da sua ideia podem ser observadas através da leitura de volumes dedicados a vários ramos da informática. Eis apenas um exemplo.

O autor de uma obra de grande envergadura intitulada Hardware Bible, Winn L. Rosch – escritor profissional no domínio dos computadores pessoais e das tecnologias digitais – não hesita em afirmar que “em última análise, o computador é uma máquina que pensa”. Embora apenas algumas páginas antes, neste mesmo livro, ele observe que “os pensamentos complexos de um computador não são mais difíceis de entender do que a operação de um interruptor eléctrico”, ele volta à sua declaração e afirma o seguinte:

Uma máquina que pensa tem um cérebro; portanto, quando a consertamos, estamos a abrir um cérebro e talvez uma mão inexperiente possa causar danos irreversíveis ao paciente electrónico, tal como a um paciente humano. Uma máquina pensante deve funcionar da mesma forma que a mente humana – o que é tão incompreensível e complicado que muitas tentativas do génio humano não conseguiram explicá-lo satisfatoriamente.

As afirmações de Rosch ilustram lindamente o pensamento mecanicista daqueles que se inclinam para aceitar as semelhanças entre os computadores e as mentes humanas. Estas últimas não são mais do que enormes calculadoras baseadas em impulsos eléctricos. Por um lado, eles sabem muito bem que os princípios de funcionamento de qualquer computador são muito simples, redutíveis a dígitos binários representados apenas por “0” e “1”. Por outro os princípios eléctricos e químicos por detrás da concepção dos computadores são apresentados como um mistério, enfatizando a metáfora das “máquinas pensantes” que nos traz de imediato à mente o cérebro humano. De qualquer forma, a previsão de Turing cumpre-se: para muitos contemporâneos, a possibilidade de criar uma máquina digital que dificilmente se distingue da mente humana é completamente viável. Actualmente, em certos laboratórios, trabalha-se arduamente para criar tais entidades.

Consertar humanos, criar ciborgues, perder a alma.

Ao contrário do mundo de Descartes, onde as ideias circulavam com alguma cautela, as ideias de Turing tendem a ser divulgadas sem pudor. O contexto intelectual e cultural contemporâneo é radicalmente diferente. Em primeiro lugar, no ambiente académico onde os cientistas são actualmente formados, qualquer forma de teologia ou filosofia cristã foi completamente eliminada e, com ela, a singularidade do humano. Se uma ou outra ainda existe nalgumas universidades, são consideradas apenas disciplinas “vestigiais”, semelhantes a peças de museu antigas. No entanto, já não têm qualquer impacto na ciência, não têm qualquer influência nos cientistas que podem criar e vender, em nome de um mundo melhor, qualquer inovação destrutiva. Consequentemente, o conceito clássico de direito natural e expressões teológico-filosóficas como “impossibilidade moral” são impensáveis, e qualquer descendente de Turing é livre não só de fazer circular ideias sobre a possibilidade de criar um autómato perfeito, mas também de prosseguir na sua intenção de aprendiz de feiticeiro. Nos laboratórios de Silicon Valley vale tudo – e não importa o que é certo e o que é errado. Na verdade, não há certo nem errado, não há bem nem mal. Há apenas o “progresso”.

Talvez a melhor ilustração da atitude intelectual comum relativamente à possibilidade de criar máquinas semelhantes ao ser humano seja a famosa Conferência de Dartmouth sobre Inteligência Artificial. Organizado em 1956, este evento representa o ponto de partida para a disseminação generalizada de ideias específicas da Inteligência Artificial Forte. Cientistas e pensadores como H. Simon, A. Newell, E. Feigenbaum, P. McCorduck, C. Shannon e muitos outros tornaram-se acérrimos defensores deste tipo de investigação, orientada para a criação de mentes digitais. No convite assinado por J. McCarthy (Dartmouth College), M. L. Minsky (Harvard University), N. Rochester (I.B.M. Corporation), e C.E. Shannon (Bell Telephone Laboratories), nota-se uma declaração muito clara que contém uma ideia principal idêntica à de Turing sobre a possibilidade de criar o autómato perfeito:

O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra caraterística da inteligência pode, em princípio, ser descrito com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para o simular.

Actualmente, as coisas estão muito mais avançadas. O facto de sessenta cientistas, muitos dos quais galardoados com o Prémio Nobel, terem votado em 2004 em Blade Runner como o melhor filme de ficção científica de sempre é muito significativo. Para eles, a perspetiva de criar de facto o que Descartes apenas discutiu hipoteticamente – o autómato perfeito – é certa. Como espectadores passivos, podemos apenas observar esta mudança de paradigma que está profundamente relacionada com a nossa compreensão da natureza e da vida humana. Mas como actores no palco do mundo, devemos questionar os duvidosos pressupostos mecanicistas e o perigoso experimentalismo destas tendências e especular sobre os resultados concretos de tais criações.

Se admitirmos e aceitarmos a definição do ser humano como máquina, não podemos ficar surpreendidos quando assistirmos às mais terríveis experiências e consequências. Ao mesmo tempo, como testemunha um autor como Ross Douthat no seu comovente livro The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery (2021), descobriremos que nada é mais chocante do que o contraste entre o que a ciência afirma que pode fazer e o que é verdadeiramente (in)capaz de fazer.

Em todo o caso, quando somos apenas reduzidos à relojoaria de Descartes, ou à matemática do algoritmo, não há lugar para o coração. Nem para a alma. Esse último reduto da humanidade. Esse motor do ser moral.

Relacionados

21 Nov 24

Joe Biden: Esclerose, manipulação ou cálculo?

Não é preciso muito esforço para concluir que Joe Biden está a ser evidentemente manipulado pelo deep state. E que o seu objectivo último é deixar a Donald Trump o legado de um mundo em guerra. Uma crónica de Walter Biancardine.

20 Nov 24

O pessimismo continua a ser o melhor conselheiro.

Nesta altura do campeonato, qualquer europeu que acredite viver em democracia, é retardado. E qualquer americano que deposite na administração Trump a fé de que a América vai voltar a ser a terra dos livres e a casa dos bravos sofre de dioptrias no cerebelo.

19 Nov 24

A 60 dias do fim do seu mandato, Joe Biden decidiu-se pelo apocalipse.

No crepúsculo da sua presidência, Joe Biden acabou de cometer um dos actos presidenciais mais irresponsáveis da história dos EUA, ao autorizar Zelensky a usar mísseis americanos para atingir alvos no interior da Rússia. Só nos resta agora rezar pela paz.

19 Nov 24

Os ventos podem estar mudando.

O “efeito Trump”, que já é perfeitamente perceptível, e o sucesso de Javier Milei na Argentina justificam algum otimismo, quanto a um futuro menos distópico. Uma crónica de Walter Biancardine.

18 Nov 24

O erro de Pelosi.

Nancy Pelosi disse ao New York Times que se Joe Biden tivesse desistido da campanha presidencial mais cedo, poderiam ter surgido outros candidatos com melhores hipóteses de bater Trump na corrida presidencial. Como é seu costume, está equivocada.

17 Nov 24

Paris decretou o fim da cultura woke.

Por ter ido para além dos limites da ignomínia, a abominação da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris pode ter marcado o princípio do fim da cultura Woke. Uma crónica de Walter Biancardine.