Ética

“Temos um rei pastor, da era dos gigantes, tomando conta do seu povo e do seu rebanho, quando surge um homem pequeno montado num cavalo, com uma moca pendurada à cintura. Aproxima-se do rei pastor e, do alto da sua montada, diz, “muito bem, sr. Pastor, vejo que as suas ovelhas são muito lindas. Mas não sei se sabe que é muito perigoso ter ovelhas assim tão lindas nesta região selvagem. Esta região é muito perigosa”. O pastor replica, “Estamos nesta região há várias gerações e nunca tivemos problemas”.

A partir de então, começam a desaparecer ovelhas todas as noites. E todos os dias aparece o homem no cavalo. Ele diz, “Mas que pena. Eu avisei-o de que estas paragens eram muito perigosas. Aqui, nesta região selvagem, as ovelhas tendem a desaparecer”. Finalmente farto de problemas, o pastor resolve aceder, pagando em ovelhas a “protecção” do cavaleiro, e só operar dentro das terras auto-reivindicadas por ele.

Ninguém se atreveu a questionar a reivindicação do cavaleiro sobre a posse das terras, nas quais pretendia que o pastor se encontrava ilegalmente. O cavaleiro tinha a sua moca, com a qual podia provar que ele era a estrutura de poder desse sítio; do alto da sua montada, podia cavalgar velozmente e acertar com a moca na cabeça do pastor. Foi assim que há multi-milénios atrás, começou a “protecção” dos chantagistas e a “propriedade” das terras. Pela primeira vez, a gente de pequena estatura aprendeu a tornar-se a estrutura de poder e, assim passar a viver da produtividade dos outros.”

(Buckminster Fuller, 1985, pp. 148-149)

Perguntar pelo que é a Ética e indagar sobre a sua origem e fundamentos impõe um desafio de cujo resultado se não pode esperar resposta semelhante à que teríamos se a nossa demanda fosse sobre a matéria de que são feitos os cometas ou a distância a que nos encontramos da estrela mais próxima. Um facto que sobre a Ética talvez seja possível estabelecer é a grande dificuldade em conferir-lhe, a não ser por manifesta distorção etnocêntrica, um carácter indiscutivelmente universal. Tal não significa que a Ética não detenha em si essa potência, mas ela encontra-se porventura soterrada sob construções culturais e civilizacionais tão complexas e distintas, que esse eventual elo primitivo, que une na essência todos os seres vivos, se algum dia existiu, assim se perdeu na bruma dos séculos.

Quando Lao Tsé escreveu que “O ensino sem palavras, a eficácia do não-agir. Nada poderá igualar-se-lhes” (Tsé, 1996, p. 58), não se dirigia certamente ao entendimento do homem do Renascimento ou das Luzes, e talvez nem ao educador dos dias de hoje. As suas palavras, porém, parecem guardar memória de um vínculo antigo dissolvido na história, pulverizado na simplicidade intuitiva do aparente paradoxo que, de todo o modo, talvez não seja inteiramente estranho ao conceito aristotélico de Potência, a qual, tal como lembra Agamben1, “é, de facto, para Aristóteles, sempre também potência de não ser ou de não fazer…” (Agamben, 2008, p. 13). Ou seja, de, por um lado, deter o poder de se materializar no acto, mas, por outro, o de se deixar suspender nessa força de magnitude não cabalmente conhecida, esse poder de não ser, o poder não actuante, subsumível, já não numa ideia estrita de força, mas na de uma autoridade suprema sobre ela. De nenhum modo, porém, significa essa autoridade sobre a liberdade de ser ou de não ser uma demissão do agir, mas uma potência cuja actualização e influência decorrem sob absoluto domínio do seu autor, em planos não discursivos, discretos ou metalinguísticos, mas nem por isso menos determinantes2.

Este será, talvez, um dos maiores desafios que se colocam ao professor nas sociedades contemporâneas, nas quais emerge com grande violência simbólica – e operativa – a contradição antiga que se expressa na coexistência paradoxal da evocação democrática com o mais agressivo e insidioso autoritarismo, aquele que precisamente surge sob o pretexto da libertação e que silenciosamente, como uma metástase de si mesmo, conduz as suas vítimas a desejá-lo até à extinção.

Assim, perguntar pelo que é a ética e indagar sobre a sua origem é uma interpelação que necessariamente terá em conta pelo menos o espaço, o tempo e a cultura. No que respeita à nossa cultura, segundo M. Midgley “duas respostas abrangentes a estas questões foram amplamente aceites. Uma – proveniente predominantemente dos gregos e de [Thomas] Hobbes – explica a ética simplesmente como um dispositivo de prudência egocêntrico;” (Midgley, 1991, p. 3)3. Para Midgley, o mito de origem desta concepção “é o contrato social”. A outra resposta é a cristã e “explica a moral [aqui aparentemente entendida enquanto sinónimo de ética] como a necessária tentativa de alinhar a nossa natureza imperfeita com a vontade de Deus. O seu mito de origem é a Queda do Homem…” (idem p. 4).

Definições e respostas, de todo o modo, talvez excessivamente genéricas para poderem satisfatoriamente enquadrar o conceito de empreendimento ético em contexto educativo, porém relevantes no que concerne a inevitável relação entre ética e política quando entendidas nos seus sentidos históricos, o que, desde logo, qualifica o empreendimento ético, seja em contexto educativo, seja em qualquer outro, como um empreendimento necessariamente político. É talvez neste enquadramento que cabe precisar que ao longo do texto4 que serve de suporte a esta reflexão, assim como em outras obras do mesmo autor com ele relacionadas, Trindade manifesta amiúde o cuidado, bem expressivo, aliás, de estribar a sua investigação no pressuposto de que a base política da qual se parte assenta nos princípios e valores que definem uma sociedade que se reivindica como democrática (ibid, pp. 3, 44), ou mesmo que se afirma democrática (ibid, pp. 9, 25). Se numa primeira e superficial leitura estas referências aqui feitas podem parecer despiciendas e emanando de algum excesso de zelo na atenção ao texto de Trindade, uma análise mais cuidada do subtexto da obra e, principalmente, do contexto vivido nas sociedades actuais, que realmente se reivindicam como democráticas, não deixa de nos fazer lembrar que uma sociedade democrática não é exactamente o mesmo que uma sociedade que se afirma ou reivindica como democrática. Esta distinção torna-se mais clara e significativa quando, recorrendo a Agamben, lemos que

“Diante do incessante avanço do que foi definido como uma “guerra civil mundial”, o estado de excepção tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de governo que ameaça transformar radicalmente – e, de facto, já transformou de modo muito perceptível – a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de excepção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo.” (Agamben, 2007, p. 13)

Na verdade, a experiência da realidade social contemporânea, dentro e fora das escolas, parece demonstrar que o conceito de sociedade democrática tem evoluído com grande celeridade e entusiasmo, acompanhando, de certo modo, não apenas a evolução tecnológica, mas, acima de tudo, a influência que a ideologia que subjaz a essa evolução vem exercendo sobre os modos como os indivíduos se relacionam e organizam e, talvez até mais do que isso, como pensam, como sentem e como vivem.

O Panóptico de Bentham, onde “Foucault encontrou o modelo que lhe permitiu evidenciar e elucidar a dinâmica do “poder disciplinar” (Trindade, 2019, p. 14), talvez tenha progredido entretanto para formas bem mais sofisticadas e insidiosas de vigilância e controlo. Essas formas não buscam no presente apenas “contribuir para que cada um dos reclusos assuma os comportamentos entendidos como desejados por aqueles que são os detentores do poder” (ibid, p. 15), mas porventura produzir de raiz, por via da biopolítica e da psicopolítica de que esse Panóptico se alimenta e nas quais se apoia, o indivíduo ontologicamente nulo, civicamente extinto, um sujeito5 cuja própria potência é objecto de excisão profilática pelo poder a que já nasce subjugado.

Assim, é em face deste dúbio conceito de democracia presente na base da reflexão ética sobre acções educativas, que se afigura pertinente acrescentar àquelas “duas respostas abrangentes” e “amplamente aceites” sobre a origem da ética, aduzidas em (Midgley, 1991) e atrás referidas, – os gregos, Hobbes e o Cristianismo (nesta incluindo necessariamente a bem deslembrada ética Protestante6) – aquela que Isabel Baptista (2005) parece sugerir quando, questionando a tarefa da educação na “promoção da perfectibilidade e educabilidade dos seres humanos” (Baptista, 2005, p. 76), evoca o português Bento de Espinosa como esteio da perseverança no ser, pois “perseverando no ser o homem resiste à coisificação [a excisão ontológica], empenhando-se na afirmação de uma identidade radicalmente singular através da procura de si próprio e da afirmação de uma soberania pessoal” (idem).

Corpos translúcidos

Há um facto, emergente da existência de um sistema educativo formal e institucionalizado, que é determinante em tudo o que a esse sistema diz respeito, nomeadamente do ponto de vista da relação pedagógica, que é aquela que aqui mais importa. Esse facto consiste na excepcionalidade espacial da Escola. A Escola é, em primeiro lugar, a expressão material, física, edificada, de uma descontinuidade do espaço. A relevância desta descontinuidade resulta da distinção fundamental – fundacional, melhor dizendo – que existe entre terreno e território, sendo que este último consiste já na demarcação de um domínio, na diferenciação de um espaço por via da sua captura por um certo poder. Em “A microfísica do poder”, Foucault assinala a “metáfora” geográfica como elemento central na compreensão da função do espaço no discurso e na prática da soberania, assim como das relações de poder que emergem do seu exercício, quando assinala que

Território é sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder. (…) Metaforizar as transformações do discurso através de um vocabulário temporal conduz necessariamente à utilização do modelo da consciência individual, com a sua temporalidade própria. Tentar ao contrário decifrá-lo através de metáforas espaciais, estratégicas, permite perceber exactamente os pontos pelos quais os discursos se transformam em, através de e a partir das relações de poder.” (Foucault, 1998, p. 158)

Ensina também Eliade, em “O Sagrado e o Profano”, que “para o homem religioso, o espaço não é homogéneo: o espaço apresenta rupturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras” (Eliade, 1999, p. 35). Não se trata, evidentemente, de assunto relativo à morfologia de um determinado terreno – sem prejuízo de essa morfologia assumir, em certos contextos, relevância simbólica na qualificação do espaço -, mas, outrossim, do reconhecimento de uma “não-homogeneidade espacial” (idem) que se traduz “pela experiência de uma oposição entre o espaço sagrado – o único que é real, que existe realmente – e tudo o resto, a extensão informe que o cerca” (ibid).

É verdade que o espaço reservado à edificação e posterior funcionamento de uma escola não é – partamos desse princípio – um espaço sagrado stricto sensu. Sucede, porém, que tudo o que diz respeito a esse espaço, e aos actores que nele exercem soberania, submissão, ou ambas, responde a um conjunto de gestos e de regras, mais ou menos formalizadas, que compõem um rito, ou seja, um “conjunto de formalidades que devem ser observadas para que um acto possa ser considerado válido (…)” (Houaiss, 2013, p. 3364). Rito esse, ademais, previamente imposto ou aceite, mas, de qualquer modo, estabelecido, que embora, no caso da escola actual, seja laico na sua expressão prática e discursiva, não deixa por isso de ser igualmente o espelho de códigos religiosos a ele simbolicamente simétricos, eclesiásticos ou não, que nos respectivos contextos cumprem missão semelhante. É de assinalar, aliás, que Thomas Hobbes se refere ao Estado como “a multidão assim unida numa só pessoa”, sendo essa pessoa aquele “Deus Mortal [Leviatã], ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, a nossa paz e defesa” (Hobbes, 2002, p. 146).

Hobbes parece confirmar a validade daquela simetria atrás evocada como um espelho de ritos, semelhante a esta que reflecte verticalmente o “Deus Imortal”, consagrado pelo homem religioso, no “Deus Mortal” – que Hobbes igualmente designa por “Homem artificial” ou “Leviatã” -, institucionalizados pelo homem laico, cidadão e súbdito. O que o homem religioso consagra, este último institucionaliza, sendo que em ambos os gestos se joga a constituição de um poder ao qual tudo se encontra submetido.

Levando em conta que aquele rito é uma coreografia congruente e sistemática de gestos ligados pela forma e pelo significado, e cuja função se filia a uma certa ideia de poder, de vigilância e de disciplina – dos corpos, do espaço e do tempo -, a excepcionalidade espacial da escola não deixa de ser uma metáfora ritual, ao inserir-se no que Foucault chamou “a arte das distribuições” (Foucault, 1987, p. 121). Na sequência desta “arte”, aliás, Foucault identifica os “recursos para o bom adestramento dos corpos” (idem, p. 143), recursos entre os quais cita o “acampamento militar” (idem) como paradigma da “cidade apressada e artificial, que se constrói e modela quase à vontade” (ibidem), como “o ápice de um poder que deve ter ainda mais intensidade (…)” (ibidem).

“O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma visibilidade geral. Durante muito tempo encontraremos no urbanismo, na construção de cidades operárias, dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de educação, esse modelo de acampamento ou pelo menos o princípio que o sustenta: o encaixamento espacial das vigilâncias hierarquizadas. Princípio de “encastramento”. O acampamento foi para a ciência pouco confessável das vigilâncias o que a câmara escura foi para a grande ciência da óptica.” (Foucault, 1987, p. 144)

Assim como o templo, uma dada montanha, um rio, um conjunto rochoso especial, representam para o homem religioso, por via da hierofania, a ruptura do espaço homogéneo, estando consagrados a uma função cosmogónica, ou seja, ordenada e ordenadora, também a escola mostra ao homem civil, o cidadão e súbdito, a força da cartografia do espaço capturado pelo soberano secular, a qual interrompe o caos mundano desinstitucionalizado e marca a presença, a legitimação e a jurisdição de um determinado poder. Ou seja, de certo modo, assinala a sua consagração.

A escola, o tribunal, a esquadra da polícia, os paços do concelho, a junta de freguesia, a repartição de finanças, o posto dos correios, o museu, o banco, o hospital, o quartel dos bombeiros, são eixos – axis mundi, termo caro a Mircea Eliade – de uma topografia reveladora – mesmo no sentido fotográfico do termo – do poder que cobre um determinado território e nele consagra, institucionaliza e assinala uma soberania. Além disso, e como recorda ainda Foucault7, referindo-se à “formação das modalidades enunciativas” (Foucault, 2008), é essencial interpelar não apenas a topografia simbólica e territorial do poder, mas igualmente o seu mapeamento discursivo, os “lugares das enunciações” e dos sujeitos investidos no poder e na autoridade da pronúncia. O lugar da fala, ponto geométrico de um outro plano topográfico, sobreposto no primeiro, onde se distribuem as legitimidades e se assegura que a verdade emana como a água da nascente:

“Primeira questão: quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem boas razões para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe, se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é o status dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante discurso?“ (Foucault, Arqueologia do Saber,2008, p. 56)

Assim se poderá melhor entender que os poderes que emergem de uma relação educativa formal são, na sua génese, profundamente assimétricos, uma vez que para o sujeito alvo de intervenção educativa, independentemente dos paradigmas pedagógicos mobilizados nessa intervenção, o espaço onde ela se cria e desenvolve é, à partida, o lugar histórico da sua captura, o posto de uma “fala hegemónica” que não é a sua, lugar esse constituído de acordo com um paradigma de poder e uma forma de Estado que fazem assentar a sua força na presença contínua do medo8 e na presunção de legitimidade do exercício da violência9, que é sua fundamental prerrogativa.

Porém, segundo aquilo que são os fundamentos do Estado Democrático, na senda da definição que lhe é dada no Tratado Teológico-Político por Espinosa, a obediência à “fala hegemónica” não deve ser necessariamente entendida como escravatura, na qual o indivíduo se vê despojado de todo o seu direito natural e de toda a sua liberdade10. Daí que Espinosa sublinhe que “Quanto à acção a mando de alguém, quer dizer, a obediência, ela retira de certo modo a liberdade, mas não torna automaticamente um homem escravo, pois só o móbil da acção a tanto pode levar.” (Espinosa, 2004, p. 331). Este móbil constitui, segundo Espinosa, a Razão, ou seja, o plano em que as paixões humanas são dominadas e os homens passam a actuar de acordo com o que é bom e útil para todos:

“Se o fim da acção não é a utilidade de quem a pratica, mas daquele que a ordena, então o que a pratica é escravo e inútil a si próprio; porém, numa república e num Estado, onde a lei suprema é a salvação de todo o povo e não daquele que manda, quem obedece em tudo ao soberano não deve dizerse escravo e inútil a si mesmo, mas súbdito. Por isso, a república mais livre é aquela cujas leis se fundamentam na recta razão.” (idem)

Parece haver entre Hobbes e Espinosa uma diferença fundamental quanto ao significado que atribuem à condição de súbdito. Enquanto em Hobbes este súbdito é aquele que se submete ao poder do Soberano, coagido pelo medo, pela vigilância e pela permanente ameaça de punição, em Espinosa a submissão encontra respaldo ético na função utilitária da razão, luz para a qual todo o homem caminha e em torno da qual se deve unir aos outros homens, sob os auspícios do Soberano que a todos protege, com o fim último de garantir a sua própria sobrevivência. Espinosa acredita “que a razão liberta o homem de uma condição isolada e miserável e, operando de acordo com princípios “comuns a todos os homens, contribui para o seu bem estar comum.” (Thayer, 1922, p.560).

Autor de si

Segundo Trindade (2019) “É no campo da reflexão política e no da reflexão filosófica que, pelo menos, se estabelece uma distinção entre poder e autoridade” (Trindade, 2019, p. 7), distinção essa que emana de “diferentes tipos de exercícios de regulação das relações que se estabelecem entre os actores sociais em presença” (idem). Trindade opta por uma abordagem a este conceitos – poder e autoridade -, mais uma vez partindo do pressuposto de que eles devem ser analisados à luz dos princípios sob os quais se rege uma sociedade democrática (ou dita democrática). Estes princípios exigem, segundo o autor, uma flexibilidade conceptual que permita uma leitura das “correlações” existentes entre Poder e Autoridade, as quais originam uma pluralidade dos modos do seu exercício. Assim, nem é o Poder entendido como uso autocrático e coercivo de uma força, por via de uma “determinação jurídica vinculativa”, nem a Autoridade como mera “influência” mediadora, uma vez que “não emite ordens nem cria leis propriamente ditas” (ibid, p.8). Trata-se, não propriamente de uma tentativa de síntese entre um modelo autoritário de exercício do poder, corporizado no Paradigma da Instrução, e o modelo de algum modo desresponsabilizador e de abdicação daquele exercício, corporizado no Paradigma da Aprendizagem, mas de uma alternativa ou complemento a ambos, no qual

“a problemática do poder tende a ser abordada como uma problemática abrangente que se foca mais na natureza, qualidade e dinâmica do trabalho e das relações que se desenvolvem no decurso do projecto de formação escolar, e das organizações e dispositivos que o viabilizam, do que propriamente nos estatutos dos actores em presença.” (Trindade, 2019, p. 46)

Por outro lado, Trindade parece eleger a autoridade como instrumento de gestão do binómio poder-saber, sendo que não considera o poder propriamente dito, no quadro das relações pedagógicas, como impulso vertical que simplesmente emana de um ponto hierárquico superior, mas como força que atravessa as relações entre todos os actores do processo educativo e cuja gestão deve ser determinada por quem detém a autoridade – da qual não deve abdicar -, em função dos contextos educativos, das realidades concretas em jogo e aquilo que designa por “dimensões invariantes que subjazem a qualquer tipo de relação pedagógica: a dimensão da autoridade, a dimensão da ajuda, a dimensão do afecto e a dimensão do conflito…” (ibid, p.22).

Estando ausente deste quadrilátero fundador da relação pedagógica, o poder reaparece no quadro de um necessário exercício no interior da sala de aula, em função da sua “relação estruturante” (ibid) com a “apropriação do saber” (ibid), mas submetido a um exercício indeclinável de autoridade não subsumível a um mero acto de força sobre a emergência do conflito ou da resistência, mas estribada eticamente no “afecto”, na “ajuda” e na capacidade de lidar com o conflito de modo construtivo, dimensões humanas que reforçam o sentido da relação pedagógica como empreendimento ético e a própria missão educativa do professor enquanto eixo de roda no qual confluem os raios do processo de ensino-aprendizagem.

Há quem considere que o homem, quando nasce, sabe tudo, e que o percurso mais ou menos atribulado da sua existência consiste em esquecer gradualmente aquilo que sabe. Quando tenha atingido integralmente esse estado de esquecimento, tarefa na qual a escola desempenha uma função vital, inicia então o caminho de regresso ao Conhecimento, o qual consiste, precisamente, no esforço de recordar o que, entretanto, esqueceu, e que se encontra intacto, intocado, no exacto ponto onde esse homem nasceu. Noutra perspectiva, a transmissão constitui missão humana destinada a conferir sentido e integridade à própria existência, sendo por via da herança que faz mover entre gerações que cada uma dessas gerações não tem que inventar o mundo de cada vez que é chamada a evoluir sobre ele. É também nela, na herança, que se apoia o sentido de pertença essencial à viabilidade de seres sociais que coexistem num determinado espaço-tempo, mas vinculados cultural e biologicamente aos que os antecederam e aos que prosseguirão a obra evolutiva de que todos participam. Neste contexto, o professor afigura-se como agente decisivo e elo de ligação insubstituível entre gerações de seres humanos, assegurando quer a transmissão do património cultural adquirido, quer a sua transformação criativa, por via do reconhecimento, estímulo e valorização da potência inata de cada estudante. Daí que esse “respeito em relação ao que preexiste” (Baptista, 2005 citada em Trindade, 2019), seja

Um respeito que, ainda que oscile «entre a fidelidade e a infidelidade» (ibidem), obriga a que os professores assumam o desígnio de apoiar os seus alunos a apropriar-se de uma parte significativa do património cultural do seu tempo, também como uma tarefa ética, na medida em que depende da apropriação desse património a possibilidade de cada sujeito em formação alargar o campo das opções de que dispõe para decidir e para assumir uma consciência mais plena das escolhas que realizou ou poderia realizar, podendo, assim, «afirmar-se como ‘autor do seu destino’. Um destino pessoal que, afinal, é indissociável de uma pluralidade imensa de outros destinos, igualmente singulares» (Trindade, 2012, p. 38 citado em Trindade, 2019, p. 54).

Os discursos e as práticas educativas, entre as quais as curriculares, não se afirmam estritamente pelo que revelam, mas também pelo que velam ou, mais propriamente, por aquilo que premeditadamente omitem. Essa omissão faz, aliás, parte do processo ortopédico de correcção e produção de sujeitos destinados ainda a um tipo de sociedade dominado pelo homem pequeno de moca à cinta, que do cimo de um cavalo exala a ameaça de morte como testemunho do seu poder e da sua autoridade, legitimados por uma só norma: a violência.

A missão principal do professor acaba por resumir-se a num dilema terrível, que é também uma escolha ética e política essencial: ajudar os seus estudantes a escolher, a fazer opções conscientes no umbral do “jardim dos caminhos que se bifurcam”, como escreveu Borges. Há que escolher entre o Pastor e o homenzinho da moca. Sabendo onde incidirá a escolha da imensa maioria, cumpre ao professor ajudar a manter vivo esse património cultural oculto, a herança fraternal da Humanidade.

BRUNO SANTOS

__________________

1 Agamben, G. (2008). Bartleby, escrita da potência.

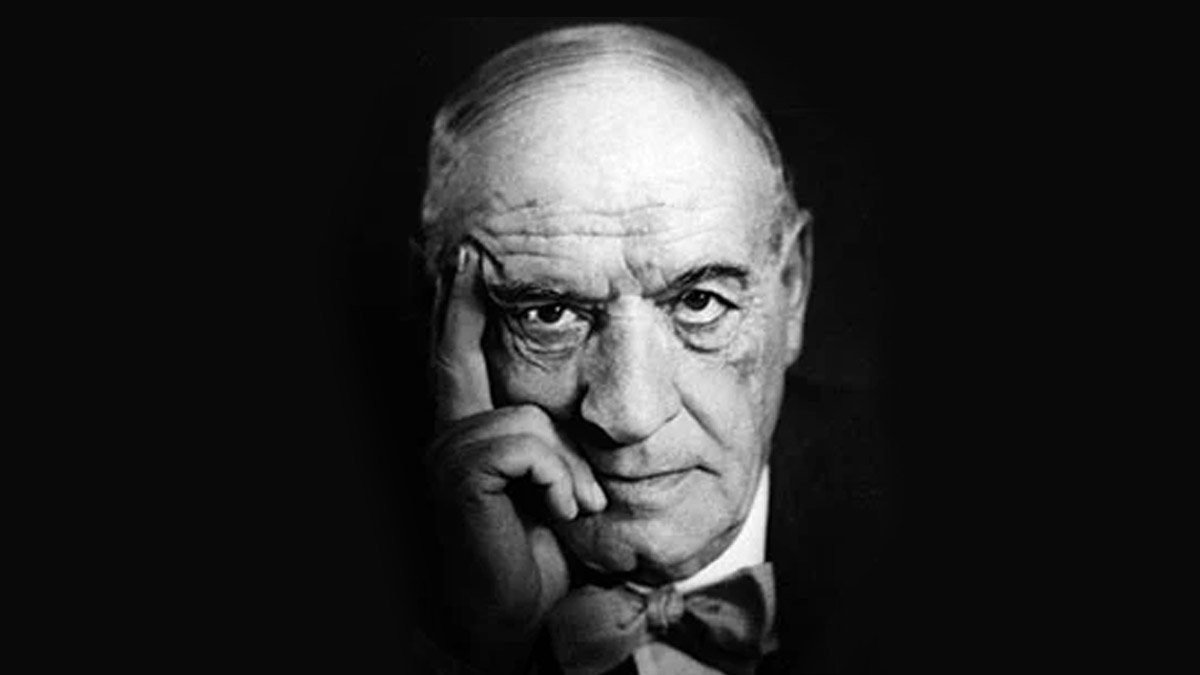

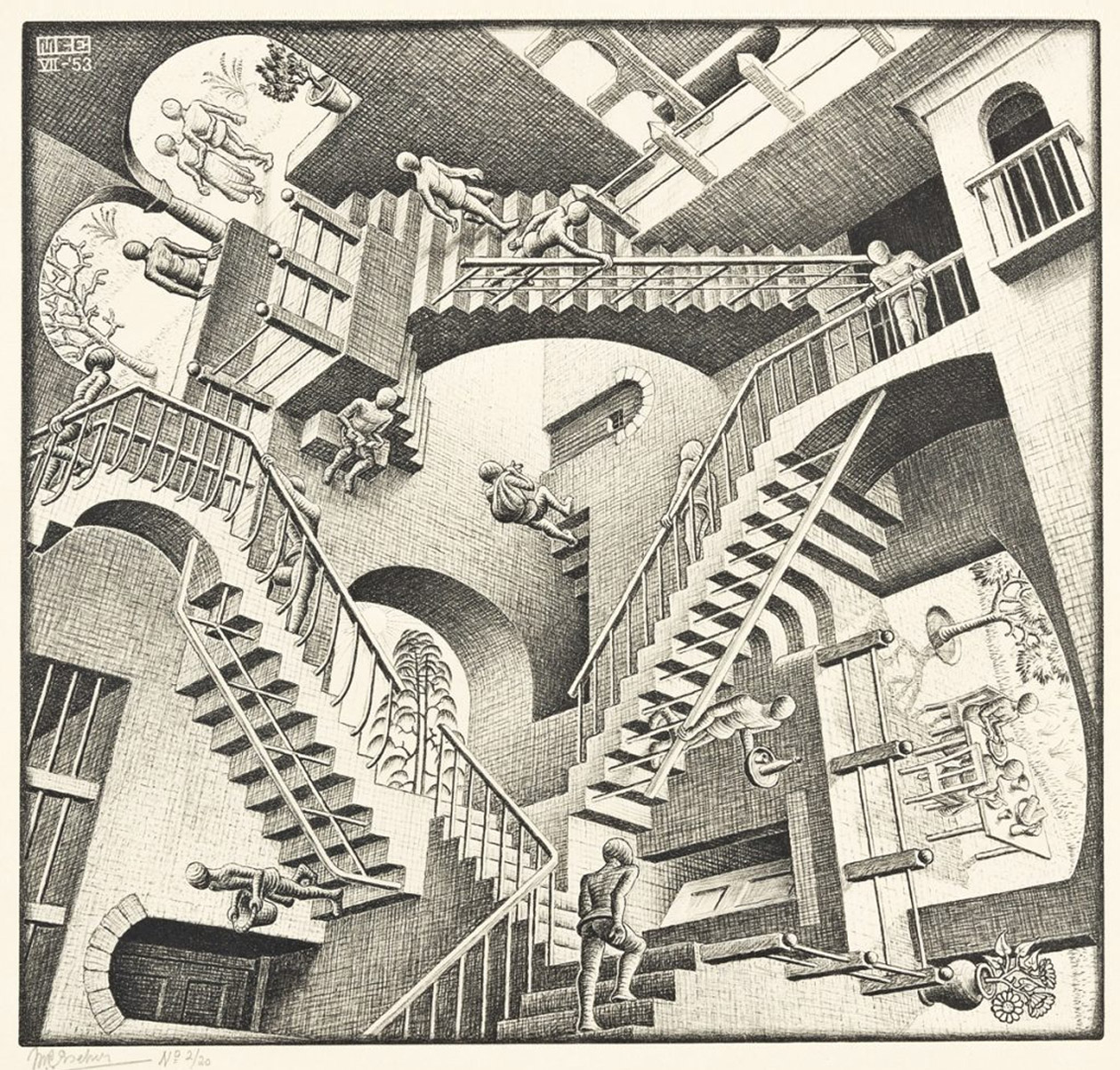

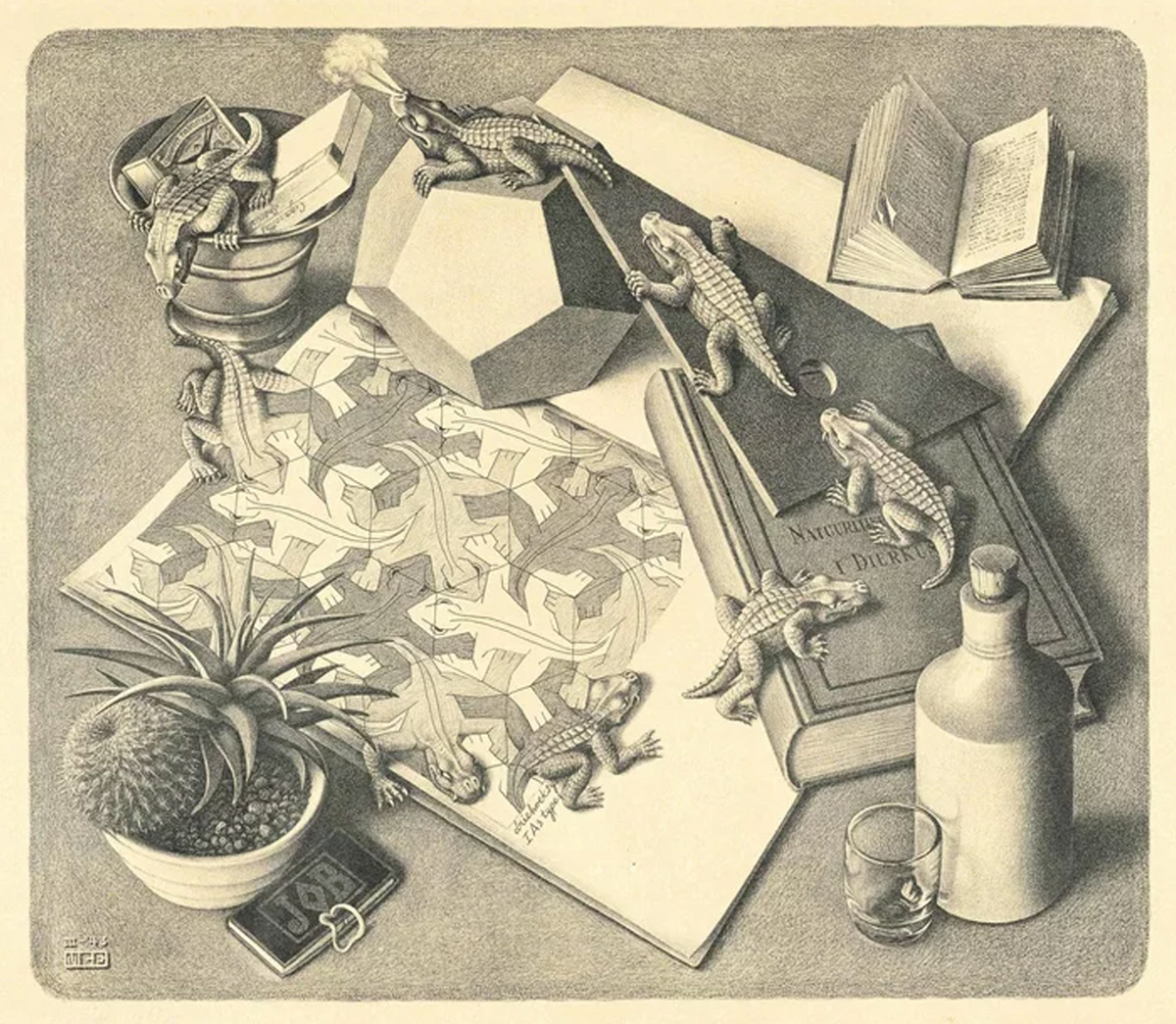

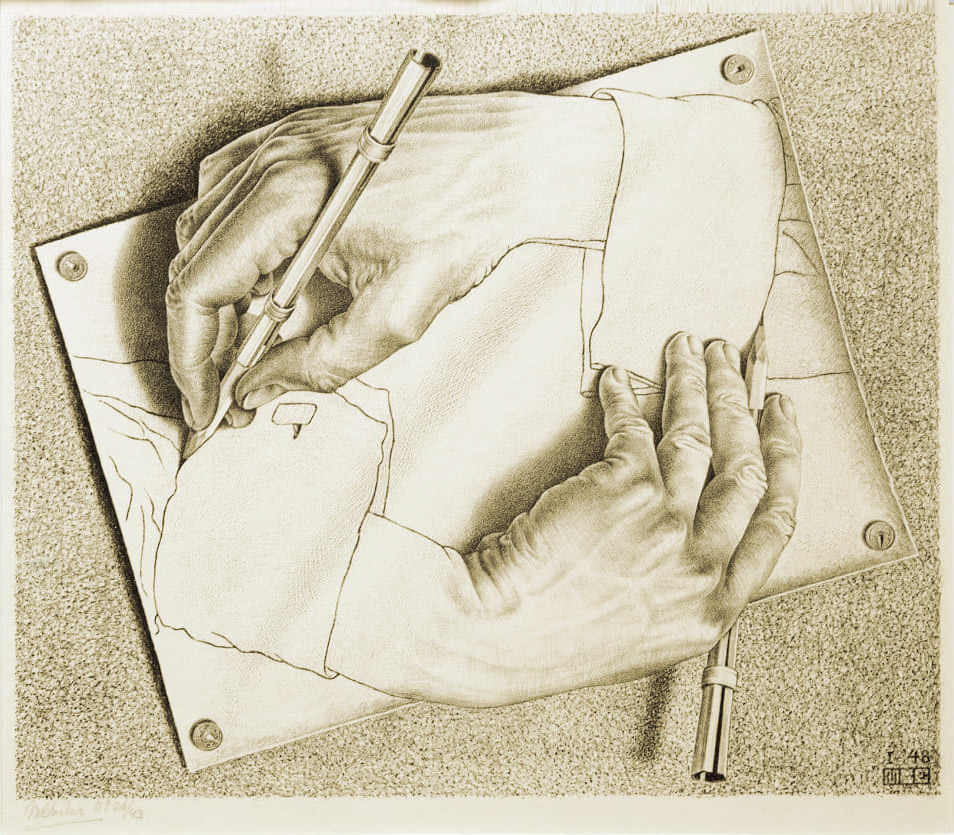

2 Atente-se, a título de exemplo, na obra extraordinária de M.C. Escher (Escher, M. C. (2004). M. C. Escher – Desenhos e Gravuras. Taschen. ), onde forma e fundo, acção e não-acção, Potência e Acto, se definem e se originam mutuamente, num jogo de complementaridade e interdependência do qual emergem padrões significativos e cognoscíveis e se revelam, nos espaços não actuantes, os conteúdos resultantes da simetria do Ser e do Não-Ser.

3 Midgley, M. (1991). The origin of ethics. In P. Singer (Ed.), A Companion to Ethics. Blackwell Publishers Ltd.

4 Trindade, R. (2019). Poder e autoridade nas escolas: Contributo para uma reflexão curricular e pedagógica

5 Indivíduo naturalmente predisposto à sujeição.

6 Desenvolvida em Weber, M. (2001). A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (8ª ed.). Editorial Presença.

7 Foucault, M. (2008). A arqueologia do saber. Forense Universitária.

8 De acordo com Hobbes, um motivo leva os homens a instituir um Estado-Medo. O estado natural é uma condição de guerra. Cada homem procura concretizar os seus desejos, aumentar o seu poder, e ao fazê-lo entra em conflito com os outros, inclinados sobre um objeto semelhante, e a liberdade (Jus Naturale) que tem para “usar o seu próprio poder, como fará, em nome da preservação da sua própria Natureza” e, assim, apropriar-se dos bens e serviços de outros homens é uma escassa compensação pelos perigos assimimplicados.” Thayer, V. T. (1922). A comparison of the ethical philosophies of Spinoza and Hobbes. In The Monist (Vol. 32, pp. 553-568).

9 “O Estado é uma relação de homens dominando homens, relação mantida por meio da violência legítima (isto é, considerada como legítima). Para que o Estado exista, os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder» Weber, M. (1982). Ensaios de Sociologia.

10 Não se trata aqui de um conceito de liberdade em sentido estrito, normativo ou político, mas do seu sentido ontológico.

__________________

Referências bibliográficas

Agamben, G. (2007). Estado de Exceção. Boitempo Editorial.

Agamben, G. (2008). Bartleby, escrita da potência.

Baptista, I. (2005). Dar rosto ao futuro – a educação como compromisso ético.

Eliade, M. (1999). O Sagrado e o Profano – A Essência das Religiões. Edição «Livros do Brasil».

Escher, M. C. (2004). M. C. Escher – Desenhos e Gravuras. Taschen.

Espinosa, B. d. (2004). Tratado Teológico-Político (3ª edição, integralmente revista ed.). Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Foucault, M. (1987). Vigiar e Punir (23ª ed.). Editora Vozes.

Foucault, M. (1998). Microfísica do Poder. Edições Graal.

Foucault, M. (2008). A arqueologia do saber. Forense Universitária.

Fuller, R. B. (1985). Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra. Via Óptima.

Hobbes, T. (2002). Leviatã. Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Houaiss, A. (2013). Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Midgley, M. (1991). The origin of ethics. In P. Singer (Ed.), A Companion to Ethics. Blackwell Publishers Ltd.

Thayer, V. T. (1922). A comparison of the ethical philosophies of Spinoza and Hobbes. In The Monist (Vol. 32, pp. 553-568).

Trindade, R. (2019). Poder e autoridade nas escolas: Contributo para uma reflexão curricular e pedagógica

Tsé, L. (1996). Tao Te King. Editorial Estampa.

Weber, M. (1982). Ensaios de Sociologia.

Weber, M. (2001). A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (8ª ed.). Editorial Presença.

Relacionados

16 Mar 25

Contestando a interpretação sociológica de Max Weber.

Max Weber forneceu algumas contribuições valiosas para a compreensão da sociedade moderna, mas o seu pensamento deve ser questionado por uma abordagem conservadora, que valoriza a tradição e os fundamentos morais da ordem social. Um ensaio de Walter Biancardine.

11 Mar 25

Analisando Schopenhauer: Entre a inteligência e o sofrimento.

A visão de Schopenhauer sobre a relação entre inteligência e o sofrimento é excessivamente pessimista. O sofrimento existe, mas pode ser ordenado e atenuado pela razão, mas também pela tradição, pela religião, e pela ética. Um ensaio de Walter Biancardine.

9 Mar 25

O bom, o belo e o verdadeiro.

Valores transcendentais e imutáveis, o bom, o belo e o verdadeiro não devem ser dissociados, mas restaurados e preservados como um legado precioso para as gerações futuras. Um ensaio de Walter Biancardine.

18 Fev 25

‘Yo soy yo y mis circunstáncias.’

Ortega y Gasset fornece uma visão que o conservador deve interpretar como um apelo a que se mantenha viva a tradição, compreendendo o passado e agindo no presente, para garantir a continuidade da civilização. Uma crónica de Walter Biancardine.

14 Fev 25

A Ilíada, Canto XVII: De cavalos imortais e humanos perecíveis.

No Canto XVII, Homero lembra-nos da nossa mortalidade e lamenta esse destino fatídico, em contraste com os dois cavalos eternos de Aquiles. Mas sem essa consciência da morte, sem a coragem e a liberdade moral de a enfrentar, que heróis haveria para cantar na Ilíada?

1 Fev 25

Cícero e a liberdade através da virtude ou como encontrar o eterno entre o caos pós-moderno.

Cícero ensinou-nos a verdade daquilo que é imutável na condição humana. Por isso foi morto. O homem moderno, iludido por falsas virtudes e pela volatibilidade da tecnologia, tem muito a aprender com a sua prosa.