Que será aquele nada?

A investigação serve para manter viva a ligação entre o momento e o illo tempore fundacional. Ela é o que permite revelar a potência da História, naquilo que ela manifesta e no que vela, de acordo com o que a cada instante – o instante único do agora, como um ponto estendido no espaço-tempo – se revela na relação de complementaridade entre a liberdade de escolha – a vontade – e a assinatura sempiterna das estrelas.

Na obra O fogo e o relato, Giorgio Agamben descreve, com as palavras de Gershom Scholem, esse mistério vivo:

“No final do seu livro sobre a mística judaica, Scholem conta a seguinte história, que lhe fora transmitida por Yosef Agnon:

Quando Baal Schem, fundador do hassidismo, tinha uma tarefa difícil pela frente, ia a certo lugar no bosque, acendia um fogo, fazia uma prece, e o que ele queria realizava-se. Quando, uma geração depois, o Maguid de Mesritsch se viu diante do mesmo problema, foi ao mesmo lugar do bosque e disse: ‘Já não sabemos acender o fogo, mas podemos proferir as preces’, e tudo aconteceu segundo os seus desejos. Passada mais uma geração, o Rabi Moshe Leib de Sassov viu-se na mesma situação, foi ao bosque e disse: ‘Já não sabemos acender o fogo, nem sabemos as preces, mas conhecemos o local no bosque, e isso deve ser suficiente’; e, de facto, foi suficiente. Mas, passada outra geração, o Rabi Israel de Rijn, precisando enfrentar a mesma dificuldade, ficou no seu palácio, sentado na sua poltrona dourada, e disse: ‘Já não sabemos acender o fogo, não somos capazes de declamar as preces, nem conhecemos o local do bosque, mas podemos narrar a história de tudo isso’. E, mais uma vez, isso foi suficiente.”

(Agamben, 2018, p. 1)

E se fosse possível escrever uma História de tudo aquilo que não aconteceu? De todas as guerras que não se travaram, de todos os países que nunca existiram, dos Reis ocultos, de todos os seres que não nasceram – e que nunca morreram -, das sinfonias nunca ouvidas, dos poemas e dos livros que não foram escritos, das palavras não ditas, de todas as coisas, enfim, que, no momento da passagem ao acto, se recolheram de novo na casca de noz do Universo, onde a sua potência foi concebida, e submergiram no silêncio do nada?

Rosencrantz: Why then, your ambition makes it one. ’Tis too narrow for your mind.

Hamlet: O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it not that I have bad dreams.

(Shakespeare, 2003, p. 72 – Acto 2, Cena 2)

Forma

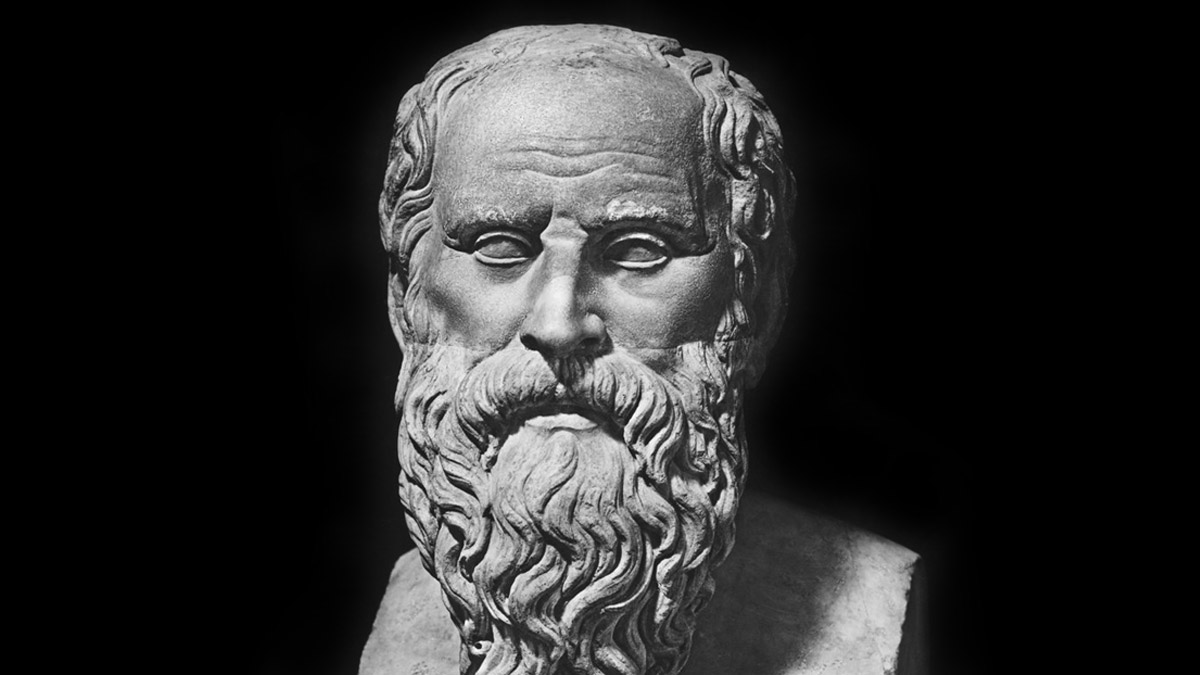

Aristóteles definiu a potência como aquilo que pode ser feito, que pode passar ao acto, mas também como aquilo que pode não ser feito, que embora habite o interior da semente onde todas as formas estão disponíveis para emergir no plano da manifestação, suspende-se no seu umbral, exercendo o poder actuante de não ser.

A reflexão em torno de uma potência do limite começa por ser uma interpelação aos constrangimentos presentes no processo educativo, procurando colocar em evidência o confronto entre o conjunto de restrições emergentes da natureza de uma organização fundada em fluxos de poder e cuja função sociológica é produzir sujeitos, e o desejo inato

de autonomia e emancipação no qual assenta, por outro lado, o processo de desenvolvimento individual desses mesmos sujeitos. Está em causa, assim, um conceito bem determinado de potência, tal como, aliás, de limite, visando a reflexão sobre um contexto complexo, contudo bem definido.

As questões relativas à potência, ao acto e ao limite, são centrais no conhecimento e, ainda antes disso, na ideia mesma de pensamento, tal, aliás, como parece resultar da

atenção que Giorgio Agamben dedicou ao problema, quando escreveu que «Trata-se do passo, do livro terceiro, no qual Aristóteles compara o noûs, o intelecto ou pensamento

em potência, a uma tabuinha de escrever sobre a qual nada está ainda escrito: «como sobre uma tabuinha de escrever (grammateîon) onde nada está escrito em acto, assim acontece no noûs» (De Anima 430 a).» (Agamben, 2008, p. 12).

De facto, Aristóteles deteve-se longamente sobre o assunto, levando-o a um grau de complexidade que não caberá aqui explorar, mesmo que para tal houvesse talento, o que não é manifestamente o caso. Mas aquele nada ameaçador da folha em branco, ou do universo que fica para lá da linguagem, parece de algum modo assemelhar-se à tabuinha do filósofo, disponível para que nela se transmute em acto toda a potência concebível. Essa tabuinha, porém, não parece ser propriamente o nada, uma vez que é já, pelo menos, uma tabuinha – uma tabula rasa, como viriam a designá-la os latinos. Além disso, ao chamar-lhe tábua, Aristóteles define desde logo os limites consignados à escrita do pensamento.

O acto no qual a potência se desdobra, se manifesta por assim dizer, constitui-se, de algum modo, como um limite, na medida em que necessariamente assume, desde o seu instante inaugural, uma determinada forma. Assim diz Aristóteles que “o intelecto [o pensamento] é de certa maneira em potência os objectos inteligíveis, mas antes de pensar não é em actualidade [em acto]; e em potência é assim como uma tabuleta em que nada subsiste actualmente escrito, e é precisamente isto que ocorre no caso do intelecto.” (Aristóteles, 2006, 429b29).

Neste caso, não parece ser apenas a manifestação do pensamento que está circunscrita, mas o próprio pensamento possível, aquilo que é possível pensar, que é limitado à forma da tabuinha. Ou seja, para Aristóteles, a potência do pensamento parece ser, ela própria, já limitada, assumindo a priori a forma de uma folha em branco, para lá de cujos limites reina um estéril e vazio nada.

Mas a característica fundamental dessa folha em branco aristotélica, aquilo que define substancial e essencialmente a sua natureza, o seu significado, não aparenta ser, na verdade, o facto de estar em branco. A violência da folha vazia não é o nada da brancura, a aridez do seu deserto, o abismo do seu silêncio. Oculta, velada, mas insidiosa, está a forma da folha que circunscreve esse branco, o limite que submete a priori toda a potência a um acto antecedente, inicial e premeditado, constituído na captura primeira do espaço pela imposição de limites formais tacitamente naturalizados. A tábua e a folha são já disponibilizadas enquanto formas. A potência do pensamento foi já contraída na manifestação inteligível e definitivamente cristalizada num reduto.

Salvo melhor opinião que, sem dúvida, existe em grande número e qualidade, Aristóteles parece dar um salto sobre esse detalhe diabólico que é a diferença entre o pensamento enquanto conceito puramente abstracto, uma espécie de infinita potência do espaço-tempo onde se produzem e emergem objectos activados e não activados, subsumível na própria ideia de Deus, e o pensamento-forma, que é o acto propriamente dito em que este se manifesta na sua inteligibilidade pré-activada. E ainda que, segundo Agamben, seja «um lugar-comum que as três grandes religiões monoteístas concordantemente professem a criação do mundo a partir do nada.» (2008, p. 22), esse nada designado assume necessariamente a forma do nada, pelo menos até ao ponto limite que a tradição mística judaica, bem conhecida do autor de Homo Sacer, estabelece como fronteira do inefável e, mais do que isso, do impronunciável, marcando assim o território que Scholem (1969) designa como divino nada, o Ain Soph, a partir do qual a linguagem, pelo menos tal como a concebemos, não apenas deixa de exercer soberania, como deixa totalmente de existir.

“O ponto primordial mencionado na passagem atrás citada foi tomado como a segunda sefirah ou primeira manifestação do divino nada, implícito na imagem do ponto. Ele é a semente do mundo, a suprema potência formativa e masculina-paternal depositada no ventre primordial da “grande mãe”, que é produto, mas também é complemento do ponto original. Fertilizado neste útero, a semente do mundo emana através dela [Grande Mãe] as outras sete potências, que os Cabalistas interpretam como os arquétipos de toda a Criação, mas também como os sete primeiros dias do primeiro capítulo do Génesis, ou por outras palavras, como as fases originais do desenvolvimento intradivino.”

(Scholem, 1969, p. 103).

Nada será mesmo nada?

A naturalização do aluno tabula rasa, suporte virgem disponível para a fecundação das aprendizagens, é doutrina filiada a uma cosmovisão assente no primado da forma, a qual surge como necessária à inteligibilidade do mundo e à sua ordem. Para Aristóteles “a matéria é em potência porque pode chegar à forma; e quando vier a ser em acto, ela se encontrará em sua forma. Isso vale para todas as outras coisas, mesmo para as que têm como fim o movimento. Por isso, como os mestres consideram ter alcançado o seu fim quando mostram o aluno em acção, assim também ocorre com a natureza.” (Aristóteles, 2002, p. 421).

Mas a forma, no quadro particular da escola, dos métodos pedagógicos e dos conteúdos curriculares – assim como em todo o sistema das representações sociais de que participa -, tem ainda outra função, a qual consiste, naturalmente, em possibilitar a captura dos sujeitos/objectos, ambos simultaneamente constituídos no aluno, pelos diferentes dispositivos de poder a essa tarefa dedicados e que têm na forma a gramática simbólica que assegura o sucesso desse objectivo, quer por via do controlo da sua produção, quer através da submissão do pensamento aos limites que a forma impõe. É, assim, possível compreender ou, pelo menos, admitir, que no contexto mais amplo em que a escola se insere e ao qual pertence, o expoente do poder da forma na regulação e captura de todos os objectos actualizáveis na folha branca seja necessariamente a Lei, a suprema forma, o limite da tabuinha aristotélica, o poder soberano do nomos. Este, aliás, parece ser o centro da famosa disputa entre Diógenes, o Cínico, e Alexandre, quando o primeiro soube não apenas resistir, mas, segundo alguns, suplantar o império da forma erguido pelo brilhante aluno de Aristóteles:

“No entanto, entre os antigos, os Cínicos destacam-se porque o modo de vida que propõem não está simplesmente do lado de um nomos particular. Neste sentido, os Cínicos estão isentos do paradigma aristotélico que depende da separação entre physis e nomos e, consequentemente, eles propõem outro sentido de política, felicidade e autarquia. Enquanto o paradigma aristotélico nos convida a uma forma de vida mais elevada – a bios, pertencente a um certo nomos – que completa a vida natural, os Cínicos de facto opõem-se ao próprio sentido de nomos: não pretendem desativar uma convenção social particular, mas sim a própria ideia de nomos ou a convenção social em si. Aqui, para usar a terminologia de Agamben, confrontamo-nos com uma destituição: o próprio nomos é removido do seu papel que consiste em levar os humanos a alcançar a sua forma de vida mais alta. O aforismo de Delfos [gnōthi seauton] que orienta a forma de vida de Diógenes reflete o seguinte: paracaratteina ao nomisma, desfigurar ou desvalorizar a moeda (Diógenes Laertius, 1925: 22-3). Com base na ligação entre nomisma e nomos – também o dinheiro é uma convenção social – isto foi interpretado como significando que a vida cínica deve ser dedicada a desvalorizar todos os valores sociais e, assim, a depor o nomos da sua posição de guiar os humanos para a boa vida (Desmond, 2006: 125; mais geralmente chs 2 e 3)”.

(Heiden, 2019, p. 6).

Não existe folha branca alguma

Hui Neng nasceu no ano de 638, no seio de uma família entregue à pobreza, por via da morte prematura do pai. Vendia lenha e era analfabeto. Não sabia ler nem escrever. Certo dia entregava a sua lenha a um comprador e ouviu ser recitado o Sutra do Diamante. Quando escutou as palavras devemos produzir aquele pensamento que não tem suporte em lado nenhum, Hui Neng sentiu uma iluminação instantânea e perguntou ao homem que recitava que texto era aquele. O homem respondeu-lhe que era o Sutra do Diamante e que a sua origem era o Mosteiro de Tung Ch’na, em Ch’i Chou, na província de Huang Mei. Era lá que o Quinto Patriarca do Budismo Ch’an, Hung Jen, vivia e ensinava mais de mil discípulos. Hui Neng, ao ouvir a explicação, desejou dirigir-se ao Mosteiro para obter o Dharma, mas lembrou-se que a sua mãe era viúva e sem meios de subsistência, pelo que não podia abandoná-la sem qualquer sustento. Um homem, que a história não identifica, ofereceu a Hui Neng uma libra de prata para que este pudesse comprar roupa e comida para deixar à sua mãe, devendo depois dirigir-se ao Mosteiro e falar com o Quinto Patriarca. Hui Neng assim fez. Em menos de trinta dias chegou a Huang Mei e procurou o Mosteiro. O Quinto Patriarca perguntou-lhe o que desejava e Hui Neng respondeu que vinha de longe e desejava apenas Buda, nada mais. “És um bárbaro do sul, não sabes ler nem escrever. Como podes querer Buda?”, perguntou-lhe o Patriarca. Hui Neng respondeu-lhe que “embora haja pessoas do norte e pessoas do sul, não há norte nem sul na natureza de Buda. O corpo do bárbaro e o do Grande Mestre são diferentes, mas que diferença existe na natureza de Buda?” O Quinto Patriarca concordou em receber Hui Neng no Mosteiro, ficando encarregue de varrer o chão e executar trabalhos menores na cozinha.

Certo dia, o Quinto Patriarca precisou de preparar a sua sucessão. Instruiu os seus alunos para que perscrutassem o seu interior, buscando a sua sabedoria, e compusessem versos com a visão que obtivessem. O mestre leria esses versos e escolheria então o seu sucessor, o Sexto Patriarca do Budismo Ch’an, entregando-lhe a Manta e o Dharma. Shen Hsiu era o instrutor mais antigo do Mosteiro, gozando de grande prestígio entre os monges. Foi consensual entre todos que seria ele, certamente, a obter o Dharma e a Manta, pelo que decidiram não participar sequer naquela competição e confiar ao seu instrutor mais sábio a tarefa de escrever os versos. Shen Hsiu hesitou em fazê-lo, mas acabou por, na calada da noite, escrever de forma anónima, numa parede do Mosteiro, o seguinte Sutra:

O corpo é a árvore de Bodhi,

A mente é como um espelho brilhante.

De quando em vez é preciso limpar o espelho,

E impedir que o pó se acumule.

Depois de escrever estes versos, Shen Hsiu recolheu ao seu quarto sem que os outros monges soubessem o que tinha feito. Dois dias depois, Hui Neng ouviu um monge recitar os versos que Shen Hsiu tinha escrito na parede e decidiu que também queria escrever. Como era analfabeto, teve que pedir a um outro monge que escrevesse por ele, ditando-lhe as palavras que queria ver escritas:

Na origem, Bodhi não tem árvore,

Nem a mente é como um espelho brilhante.

Na origem não existe coisa alguma:

Onde pode o pó pousar?

Na sequência dos seus versos, Hui Neng recebeu a Manta e o Dharma, sendo nomeado o Sexto Patriarca do Budismo Ch’an.1

Esta lenda, fundacional na história do Budismo na China, faz igualmente luz sobre a disputa entre Aristóteles e Diógenes. A mente como “espelho brilhante” que Shen Hsiu evoca parece ser a tabuinha aristotélica, a tabuleta em que nada subsiste actualmente escrito e na qual é preciso impedir que o pó se acumule. Já Diógenes, que preconiza a anulação de todas as convenções limitadoras da autarquia, vê na tabuinha a origem insidiosa de uma certa gramática da limitação, pois não existe, na origem, coisa nenhuma que possa designar-se, nem lugar algum onde o pó possa assentar.

BRUNO SANTOS

_______________

1 História resumida a partir de Society, B. T. T. (2001). The Sixth Patriarchs Dharma Jewel Platform Sutra (B. T. T. Society, Trans.). Buddhist Text Translation Society.

_______________

Referências bibliográficas

Agamben, G. (2008). Bartleby – escrita da potência (Giorgio Agamben & Pedro A.H. Paixão, Eds.). Assírio & Alvim.

Agamben, G. (2018). O fogo e o relato. Ensaios sobre criação, escrita, arte e livros. Boitempo.

Aristóteles. (2002). Metafísica. Edições Loyola.

Aristóteles. (2006). De Anima (M. C. l. G. d. Reis, Trans.; 1ª ed.). Editora 34.

Heiden, G.-J. v. d. (2019). Exile, Use, and Form-of-Life: On the Conclusion of Agamben’s Homo Sacerseries. Theory, Culture & Society, 37(2), 61-78. https://doi.org/10.1177/0263276419867749

Scholem, G. (1969). On the Kabbalah and its symbolism (R. Manheim, Trans.). Schocken Books.

Shakespeare, W. (2003). The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (B. Raffel, Ed.). Yale University Press.

Society, B. T. T. (2001). The Sixth Patriarchs Dharma Jewel Platform Sutra (B. T. T. Society, Trans.). Buddhist Text Translation Society.

Relacionados

16 Mar 25

Contestando a interpretação sociológica de Max Weber.

Max Weber forneceu algumas contribuições valiosas para a compreensão da sociedade moderna, mas o seu pensamento deve ser questionado por uma abordagem conservadora, que valoriza a tradição e os fundamentos morais da ordem social. Um ensaio de Walter Biancardine.

11 Mar 25

Analisando Schopenhauer: Entre a inteligência e o sofrimento.

A visão de Schopenhauer sobre a relação entre inteligência e o sofrimento é excessivamente pessimista. O sofrimento existe, mas pode ser ordenado e atenuado pela razão, mas também pela tradição, pela religião, e pela ética. Um ensaio de Walter Biancardine.

9 Mar 25

O bom, o belo e o verdadeiro.

Valores transcendentais e imutáveis, o bom, o belo e o verdadeiro não devem ser dissociados, mas restaurados e preservados como um legado precioso para as gerações futuras. Um ensaio de Walter Biancardine.

18 Fev 25

‘Yo soy yo y mis circunstáncias.’

Ortega y Gasset fornece uma visão que o conservador deve interpretar como um apelo a que se mantenha viva a tradição, compreendendo o passado e agindo no presente, para garantir a continuidade da civilização. Uma crónica de Walter Biancardine.

14 Fev 25

A Ilíada, Canto XVII: De cavalos imortais e humanos perecíveis.

No Canto XVII, Homero lembra-nos da nossa mortalidade e lamenta esse destino fatídico, em contraste com os dois cavalos eternos de Aquiles. Mas sem essa consciência da morte, sem a coragem e a liberdade moral de a enfrentar, que heróis haveria para cantar na Ilíada?

1 Fev 25

Cícero e a liberdade através da virtude ou como encontrar o eterno entre o caos pós-moderno.

Cícero ensinou-nos a verdade daquilo que é imutável na condição humana. Por isso foi morto. O homem moderno, iludido por falsas virtudes e pela volatibilidade da tecnologia, tem muito a aprender com a sua prosa.