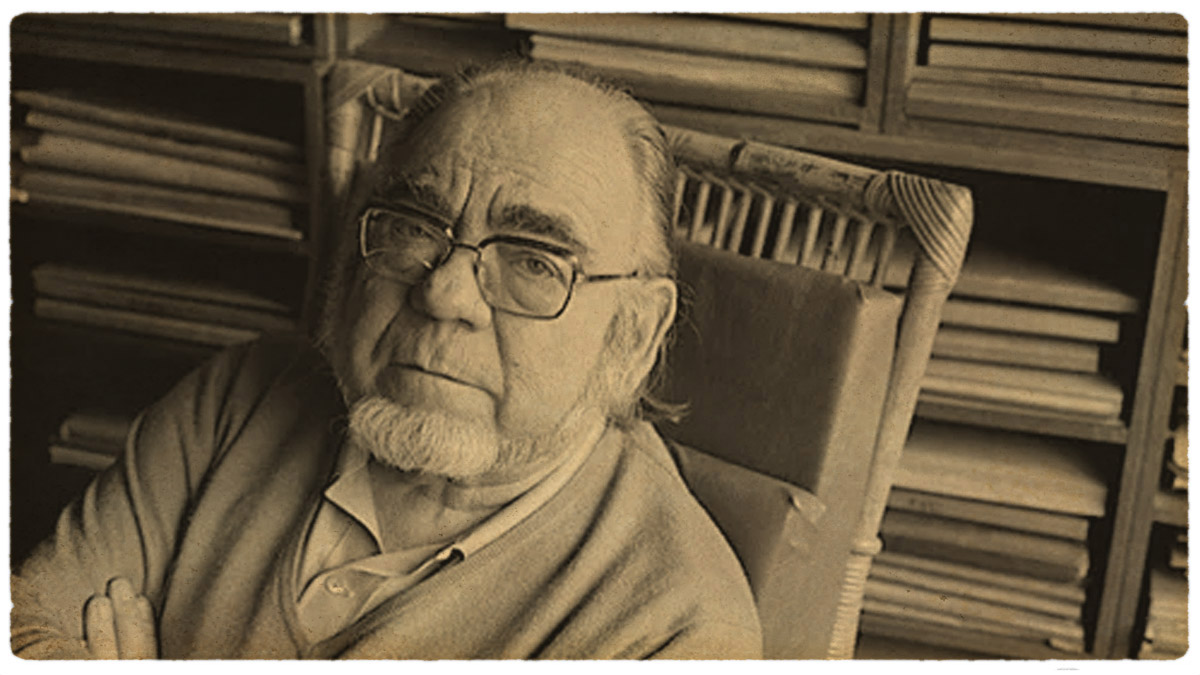

Revisitando uma edição da revista Colóquio Letras que traz à estampa o trabalho de tradução que David Mourão-Ferreira desenvolveu sobre a poesia europeia.

Pasternak e o vento siberiano.

O autor meteu-se em sérios sarilhos por causa deste romance, que constituía na verdade uma crítica ao regime soviético, pela mais ou menos subtil crítica que fazia ao esmagamento do indivíduo pelo colectivismo totalitário estalinista e Pasternak teve até que recusar o Nobel que lhe foi atribuído para não ser conduzido a um qualquer campo de trabalho siberiano, no mínimo. O livro, que foi terminado em 1957, só foi publicado na Rússia em 1989, quando a “glasnot” de Gorbatchev mudou o rumo da história.

Mourão-Ferreira verteu para português muitos, senão todos, os poemas de “Doutor Jivago”. O ContraCultura destaca um, breve e poderoso e elegíaco manifesto da mestria lírica do ilustre moscovita.

O VENTO

Eu já estou morto, mas tu vives,

Vives ainda, e vem o vento,

Que geme e chora, balouçar

Todas as árvores da floresta,

Todas as árvores a um tempo,

Todo o infinito da lonjura,

Como aos veleiros ancorados

Nas águas calmas da baía,

E não é pura diversão,

Nem por furor nem por capricho,

Mas para dar ao teu desgosto

Essa canção de que precisas.

W. H. Auden ou o apátrida que ele nunca foi.

David Mourão Ferreira traduz uma das suas mais belas criações, o célebre “Refugee Blues”, que resulta porém de um exercício de ficção que é uma perfeita antítese da experiência biográfica do autor.

Não deixa de ser irónico que Auden, que tinha duas nacionalidade (inglesa e americana), que nunca foi perseguido, que nunca foi excluído, que foi sempre um privilegiado da vida, tenha conseguido captar toda a dramaturgia do apátrida. O medo, o desespero, a existência fantasmática, a indiferença do mundo, a aflitiva e perpétua fuga dos perseguidos que não têm onde encontrar refúgio, todas as nuances do drama do exílio sem destino são encapsulados nestes versos, ancorados por um estribilho formal, em constante mutação semântica, que é produto de génio.

CANÇÃO DO REFUGIADO

Dizem que esta cidade tem dez milhões de almas;

Umas vivem em mansões, outras em tugúrios;

Não há contudo lugar para nós, meu amor, não há contudo lugar para nós.Outrora tivemos uma pátria e pensávamos que isso era justo.

Olha o mapa, e ali a encontrarás;

Não mais podemos lá voltar, meu amor, não mais podemos lá voltar.O cônsul deu um murro na mesa e disse:

“Se não têm passaporte estão oficialmente mortos”

Mas nós ainda estamos vivos, meu amor, nós ainda estamos vivos.Ai em baixo, no adro da igreja, ergue-se um velho teixo;

Em cada Primavera floresce de novo;

Velhos passaportes não podem fazê-lo, meu amor, velhos passaportes não podem fazê-lo.Fui a uma repartição; ofereceram-me uma cadeira;

Disseram-me polidamente para voltar no próximo ano;

Mas aonde iremos hoje, meu amor, mas aonde iremos hoje?Fomo a um comício público; o orador levantou-se e disse:

“Se os deixarmos aqui ficar, hão-de roubar-nos o pão de cada dia”;

Estava a falar de ti e de mim, meu amor, estava a falar de ti e de mim.Ouvimos o clamor que nem trovão retumbando no céu;

era Hitler berrando através da Europa: “Eles têm de morrer!”

Oh, nós nós estávamos no seu pensamento, meu amor, nós estávamos no seu pensamento.Vimos um cachorro, de jaqueta apertada com um alfinete;

Vimos uma porta aberta e um gato a entrar;

Mas não eram judeus alemães, meu amor, mas não eram judeus alemães.Descemos ao porto e parámos no cais;

Vimos os peixes nadando como se fossem livres;

Apenas a dez pés de distância, meu amor, apenas a dez pés de distância.Passeámos por um bosque, havia pássaros nas árvores:

Não tinham políticos e cantavam despreocupados;

Não eram da raça humana, meu amor, não eram da raça humana.Sonhámos com um edifício de mil andares,

Com mil portas e com mil janelas;

Nenhuma delas era nossa, meu amor, nenhuma delas era nossa.Corremos à estação para apanhar o expresso;

Pedimos dois bilhetes para a Felicidade;

Mas todas as carruagens estavam cheias, meu amor, mas todas as carruagens estavam cheias.Quedámo-nos numa grande planura com a neve a cair;

Dez mil soldados marchavam para cá e para lá,

À tua e à minha procura, meu amor, à tua e à minha procura.

Guillevic e as diferenças do sangue.

Um dos poemas que Mourão-Ferreira traduziu deixa no leitor uma espécie de ferida aberta, consequência de versos crus e cortantes, que abrem sulcos na sensibilidade. A afirmação, brutal, de que o sangue de um acidentado não deixa a mesma mancha no asfalto do que o de quem o derramou em nome da liberdade é simultaneamente problemática e e inspirada. Ficamos sem saber o que dizer ou pensar. Se calhar era mesmo isso que o poeta pretendia.

LIÇÃO DE COISAS

O sangue é um líquido complicado

Que circula. É de um vermelho

Que aliás não se vê e que muda

Como uma planura sob várias luas.O sangue contém corpos numerosos

Dos quais algumas pessoas sabem a fórmula.É o nosso sangue. É ele

Que anda à volta, que volta,

Que alimenta.O sangue derrama-se facilmente,

Basta-lhe apenas uma abertura.O sangue de um morto por acidente

Não é o mesmo, na rua,Que o sangue de um morto pela liberdade,

Derramado na mesma rua.Tem cada qual um modo particular

De ser vermelho e de gritar.

Segovia nas entranhas do amor.

É seu o último poema que consta desta recolha das traduções de David Mourão-Ferreira, da revista Colóquio Letras. É um soneto belo e feroz como o acto do amor físico e é esse acto passional e animalesco que os versos enumeram, numa aritmética do sexo que é poderosa como um orgasmo de Vénus.

Entre as tépidas coxas te palpita

um negro coração febril, fendido,

de remoto e sonâmbulo latido

que entre escuras raízes se suscita.um coração felpudo que me incita

mais que outro cordial e estremecido,

a entrar na casa em que resido

até tocar o grito que te habita.E quando jazes toda nua, quando

ávida as pernas abres palpitando,

e até ao fundo, em frente a mim, te fendesum coração podes abrir, e se entro

com a língua nas entranhas que me estendes,

posso beijar o teu coração por dentro.

Epílogo: a tradução como máquina de movimento perpétuo.

Traduzir poesia é um ofício de impossibilidades. Cada poema encerra infinitas abordagens de translação, multiplicadas por centenas de línguas, mortas ou vivas, dialectos e regionalismos, por sua vez multiplicadas pela sensibilidade e subjectividade e universo léxico do tradutor e depois multiplicadas ainda pelos modelos culturais de cada era e consequentes dissonâncias cognitivas.

Vista desta forma, a poesia é um labirinto borgiano onde a sintaxe e a semântica se perdem em incontáveis variações, na infinitude das estantes da biblioteca de Deus.

Apesar das dissonâncias e dos desvios, na forma e – muitas vezes – no significado, os problemas decorrentes da tradução do objecto lírico não são necessariamente um mal. Podemos até projectar essas dificuldades como uma forma da literatura criar ramificações, quase de forma automática. Um poema sujeito a milhares de traduções, vive milhares de vezes. Ressuscita todos os dias. É escrito de outra maneira, lido de outra forma, pela posteridade a dentro.

Em cada poema vertido para uma língua que lhe é alienígena, há um outro poema que nasce, duas vozes que se somam – a do poeta e a do tradutor – dois tempos que se interseccionam, duas culturas que chocam sem se anularem, numa cópula de alto risco que é prenhe de tentativas e erros, de inovação e arcaísmo, num perpétuo movimento lírico que projecta a alma humana para fora do tempo e do espaço: o palco sagrado da inventiva artística.

Relacionados

13 Mar 25

Alexandre arenga as tropas:

o discurso de Ópis.

O mais célebre discurso militar da história, registado por um cronista romano cinco séculos depois do facto, é um mestrado em retórica que quase nos permite escutar a voz de Alexandre e da sua indomável vontade de conquista.

8 Mar 25

A Ilíada, Canto XXII: a morte de Heitor e a ira de Aquiles.

No Canto XXII da Ilíada ficamos a saber que, quando a guerra e a ira desequilibram a balança do destino, o mais digno dos homens pode ter o mais desonroso dos fins, e o mais divino dos guerreiros pode persistir na infâmia.

22 Fev 25

O Retrato de todos nós

"O Retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde, constitui-se como uma das mais contundentes críticas literárias à decadência moral promovida por um hedonismo desenfreado. É por isso importante revisitar a obra. Um ensaio de Walter Biancardine.

14 Fev 25

A Ilíada, Canto XVII: De cavalos imortais e humanos perecíveis.

No Canto XVII, Homero lembra-nos da nossa mortalidade e lamenta esse destino fatídico, em contraste com os dois cavalos eternos de Aquiles. Mas sem essa consciência da morte, sem a coragem e a liberdade moral de a enfrentar, que heróis haveria para cantar na Ilíada?

4 Fev 25

A Ilíada, Canto XVI (segunda parte): A humanidade de Heitor e a iniquidade de Aquiles

O Canto XVI da Ilíada lança um alerta que ecoa na eternidade: sempre que partes para a guerra, podes ter como inimigo o mais nobre dos homens. Podes ter como aliado um narciso. Prepara-te para sobreviver a esse dilema.

6 Dez 24

A Ilíada, Canto XVI: Os três assassinos de Pátroclo.

A morte de Pátroclo, que dará à Ilíada novas dimensões narrativas, é também um momento em que são expostas várias camadas da filosofia moral de Homero: o sangue paga-se com sangue; o remorso fala mais alto que o orgulho; a glória é vã.