Será a última descoberta da ciência aquela que encontra o seu fim?

Para a ciência, este é simultaneamente o melhor e o pior dos tempos. O melhor porque as suas instituições de investigação nunca foram tão impressionantes e os seus financiamentos nunca foram tão generosos. Esta é a era da Big Science, cujo financiamento de mega projectos é agora habitualmente medido em dezenas ou centenas de milhões de dólares. Enquanto o orçamento total para a investigação científica nos EUA, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, era de apenas 230 milhões de dólares, em 1998 esse valor tinha aumentado em várias ordens de grandeza. Só a investigação biomédica recebeu 62 biliões de dólares e, nos últimos dez anos, esse valor quase duplicou novamente, ultrapassando a marca dos cem biliões de dólares e ultrapassando o PIB de uma dúzia de países. Durante este período, o investimento de capital em novas instalações de investigação triplicou para 15 biliões de dólares.

Este esforço é imensamente produtivo, gerando uma onda de artigos de investigação em revistas científicas, cujos grossos e brilhantes volumes ocupam todos os anos uma maior área de biblioteca. Em 1980, um ano do Journal of Biological Chemistry (para dar um exemplo) já tinha umas assustadoras 12.000 páginas. No ano passado, o seu tamanho tinha aumentado oito vezes para 97.000 páginas ou 25 milhões de palavras. E esta é apenas uma das centenas de revistas científicas e médicas. Se as juntarmos todas, é possível vislumbrar a dimensão da explosão de novos conhecimentos num passado recente.

Portanto, o melhor dos tempos. Mas também o pior. Se colocarmos a questão: “O que é que tudo isto significa?”, a resposta parece surpreendentemente pequena – certamente em comparação com um século atrás, quando o financiamento era uma fracção infinitesimal do que se tornou.

Nas dias primeiras décadas do século XX, os trabalhos em mecânica quântica de Max Planck e a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein iriam, em conjunto, reescrever as leis da física; Ernest Rutherford descreveu a estrutura do átomo e descobriu a radiação gama; William Bateson redescobriu as leis de Mendel sobre a herança genética; e o neurofisiologista Charles Sherrington descreveu a “acção integradora” do cérebro e do sistema nervoso. O significado revolucionário destas e de outras descobertas foi reconhecido na altura, mas também abriu a porta a muitos avanços científicos nas décadas seguintes.

Em contrapartida, os marcos comparáveis do passado recente foram bastante decepcionantes. A clonagem de uma ovelha gerou muito entusiasmo, mas a célebre Dolly é agora um objecto empalhado num museu escocês e não sabemos nada sobre a clonagem subsequente de cães, gatos e vacas. A recente criação de “vida artificial” por Craig Venter constituirá sem dúvida uma história semelhante. Fabricar um conjunto básico de genes e inseri-los numa bactéria – com um custo de 40 milhões de dólares e dez anos de trabalho – foi tecnologicamente engenhoso, mas o resultado faz menos do que aquilo que as formas mais simples de vida têm feito gratuitamente, e numa questão de segundos, nos últimos três biliões de anos.

As aplicações práticas do enorme empenhamento na investigação genética também são pouco detectáveis. O negócio da biotecnologia prometia transformar a medicina e a agricultura – mas, nas palavras de Arthur Levinson, director executivo da empresa pioneira nesta área, a Genentech, acabou por ser “uma das indústrias mais perdedoras de dinheiro na história da humanidade”. Há promessas de que, dentro de 30, 40 ou mesmo 100 anos, tudo se tornará claro, que a terapia com células estaminais permitirá que os cegos vejam e os coxos andem e que teremos uma teoria de tudo – ou, como dizia Stephen Hawking, “conheceremos a mente de Deus”. Mas continuam a ser promessas. E, aqui entre nós e considerando o cenário deprimente, algo arrogantes.

Há quase trinta anos, John Horgan, redator da Scientific American, propôs uma explicação para a aparente relação inversa entre a actual escala de financiamento da investigação e o progresso científico. O próprio sucesso da ciência no passado, argumentou ele no seu livro The End of Science (1996), restringe radicalmente as suas perspectivas para o futuro. Vivemos “numa era de rendimentos decrescentes”. Simplificando, nos últimos 60 anos assistimos a uma série de descobertas científicas que, no seu conjunto, se situam entre as maiores realizações intelectuais, permitindo-nos, pela primeira vez, ter na nossa mente toda a história do universo, desde o seu início até ontem. Assim, na memória viva, ficámos a saber como o Universo surgiu no momento do big bang, há 15 biliões de anos (mais coisa, menos coisa). Sabemos como se formaram as primeiras estrelas e como, no seu interior ardente, os elementos químicos foram criados pelo processo de fusão nuclear. Aprendemos como, há 4 biliões, uma vasta nuvem de gás e partículas intergalácticas se aglutinou para formar o nosso sistema solar; e como a Terra adquiriu a sua atmosfera que sustenta a vida e como o movimento de placas maciças de rocha sob a sua superfície criou os continentes e os oceanos. Identificámos as primeiras formas de vida que surgiram há 3 biliões de anos e o “código universal” que se estende ao longo da dupla hélice através da qual todos os seres vivos reproduzem a sua espécie. E conhecemos agora os pormenores das características físicas dos nossos primeiros antepassados e a transformação no homem moderno. É difícil, ou mesmo impossível, imaginar como é que um feito tão abrangente pode ser ultrapassado. Uma vez que é possível dizer “foi assim que o universo surgiu”, e assim por diante, tudo o que vier depois será provavelmente uma espécie de anticlímax.

Quase para sua surpresa, Horgan descobriu que muitos cientistas proeminentes que entrevistou concordavam com ele. “Ficámos tão impressionados com a aceleração e o ritmo das magníficas realizações”, observou H. Bentley Glass, antigo presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência, “que nos iludimos ao pensar que se pode manter indefinidamente”. O físico Richard Feynmann expressou uma vez uma opinião semelhante:

“Vivemos na era da descoberta das leis fundamentais da natureza. É muito emocionante, mas esse dia não voltará a acontecer. Tal como a descoberta da América, só acontece uma vez”.

Mas outros, previsivelmente, discordaram, levando Horgan a admitir orgulhosamente que tinha sido “denunciado” por nada menos do que uma dúzia de prémios Nobel e pelos editores da Nature e da Science. A afirmação de que “a ciência atingiu os seus limites”, argumentavam os seus críticos, tinha sido expressa muitas vezes no passado, apenas para ser consistentemente refutada. É famosa a previsão de Lord Kelvin, no final do século XIX, de que o futuro das ciências físicas seria procurado “no sexto lugar dos decimais”: ou seja, em refinamentos fúteis do actual estado do conhecimento. Em poucos anos, Einstein propôs a sua teoria da relatividade e as certezas da física clássica de Lord Kelvin foram derrubadas. Mas, respondeu Horgan numa defesa vigorosa dos seus pontos de vista, a situação actual é diferente, pois quando a ciência abrange os dois extremos da matéria – a estrutura minúscula do átomo e a vastidão do cosmos – as oportunidades de progresso são claramente limitadas.

Contrariando a acusação dos seus críticos de que continuam a existir muitas perguntas sem resposta (porque é que existe algo em vez de nada? O que é que provocou o big bang? Porque é que o cosmos é inteligível?), Horgan retorquiu que tais questões não são resolúveis pela metodologia da ciência. As explicações propostas, como a teoria das cordas, em que os elementos mais simples da matéria vibram em dez dimensões, ou a hipótese do multiverso, em que existem incontáveis universos paralelos ao nosso, são “especulações não confirmáveis“.

Apesar de toda a sua plausibilidade, o cenário do “fim da ciência” de Horgan é inconsistente com o aumento exponencial do financiamento da investigação no passado recente – e com o conhecimento gerado nas prateleiras das bibliotecas. A sua tese também não tem em conta o significado de importantes desenvolvimentos técnicos com origem na década de 1980, que prometiam resolver os dois últimos obstáculos a uma explicação verdadeiramente abrangente do nosso lugar no universo: como é que as instruções genéticas, dispostas ao longo da dupla hélice, dão origem a essa diversidade quase infinita de formas e atributos que tão prontamente distinguem as espécies; e como é que os disparos eléctricos do cérebro se “traduzem” nas nossas experiências subjectivas, memórias e sentido do eu.

Esses desenvolvimentos técnicos são, em primeiro lugar, a capacidade de decifrar a sequência completa dos genes, ou genomas, de diversas espécies – minhoca, mosca, rato, homem e muitas outras – e, em segundo lugar, as sofisticadas técnicas de digitalização que permitem aos neurocientistas observar o cérebro “em acção”, a pensar, a memorizar e a olhar para o mundo. Ambos os conjuntos de desenvolvimentos assinalaram um afastamento radical da ciência convencional baseada em laboratório, gerando petabytes (ou dezenas de milhares de triliões de bytes) de dados em bruto que requerem supercomputadores para serem analisados e interpretados. Esta explosão de dados transformou, de facto, a nossa compreensão tanto da genética como da neurociência – mas de uma forma bastante contrária à prevista.

Os projectos de descodificação do genoma baseavam-se no pressuposto razoável de que a explicitação da sequência completa dos genes revelaria as instruções genéticas distintivas que determinam as diversas formas de vida. Os biólogos ficaram assim compreensivelmente desconcertados ao descobrirem que o que acontece é exactamente o inverso. Contrariamente a todas as expectativas, existe uma quase equivalência de 20.000 genes em todo o vasto espectro de complexidade orgânica, desde um verme milimétrico até ao Homo Sapiens. Não foi menos desconcertante saber que o genoma humano é praticamente permutável com o do rato e o dos nossos primos primatas, enquanto os mesmos genes reguladores que fazem, por exemplo, com que uma mosca seja uma mosca, fazem com que os humanos sejam humanos. Em suma, não há nada nos genomas da mosca e do homem que explique o facto da mosca ter seis pernas, um par de asas e um cérebro do tamanho da cabeça de um alfinete e de nós termos dois braços, duas pernas e uma mente capaz de compreender algumas das leis do nosso universo.

As instruções genéticas têm de lá estar – caso contrário, as diversas formas de vida não se reproduziriam com tanta fidelidade. Mas, num passado muito recente, passámos da suposição de que poderíamos conhecer os princípios da herança genética para o reconhecimento de que não temos qualquer concepção do que eles possam ser.

A história tem sido semelhante para os neurocientistas com os seus sofisticados exames do cérebro “em acção”. Desde o início, ficou claro que o cérebro deve funcionar de formas radicalmente diferentes das que eram anteriormente supostas. Assim, a mais simples das tarefas, como associar o substantivo “cadeira” ao verbo “sentar”, faz com que vastas zonas do cérebro se “acendam” – provocando uma sensação de perplexidade perante o que uma conversa banal deve implicar. Mais uma vez, as imagens e os sons de cada momento transitório são fragmentados numa miríade de componentes separados, sem o mais pequeno indício do mecanismo de integração que cria a experiência pessoal de viver no centro de um mundo coerente, unificado e em constante mudança. Reflectindo sobre este problema, o prémio Nobel David Hubel, da Universidade de Harvard, observou:

“Esta tendência permanente para que atributos como a forma, a cor e o movimento sejam tratados por estruturas separadas no cérebro levanta imediatamente a questão de saber como é que toda a informação é finalmente reunida, por exemplo, para perceber uma bola vermelha a saltar. É óbvio que estas informações têm de ser reunidas – mas onde e como, não fazemos ideia”.

Entretanto, o grande enigma continua por resolver: como é que a atividade eléctrica de milhares de milhões de neurónios no cérebro se traduz nas experiências da nossa vida quotidiana – onde cada momento fugaz tem a sua própria sensação distinta e intangível, onde as cadências de uma cantata de Bach são completamente diferentes do sabor do bourbon ou da memória persistente daquele primeiro beijo.

As implicações são bastante óbvias. Embora possa ser possível saber tudo sobre a materialidade física do cérebro até ao último átomo, o seu “produto”, os cinco mistérios cardinais da mente imaterial continuam por explicar: a consciência subjectiva; o livre arbítrio; a forma como as memórias são armazenadas e recuperadas; as faculdades “superiores” da razão e da imaginação; e aquele sentido único de identidade pessoal que muda e amadurece ao longo do tempo, mas que permanece essencialmente uno.

A resposta mais frequente passa pelo reconhecimento que talvez as coisas se tenham revelado mais complexas do que se supunha inicialmente, mas insistir que ainda é “cedo” para prever o que poderá ainda surgir. É certo que tanto a genética como a neurociência poderiam gerar mais pentabytes de dados biológicos e neurocientíficos básicos quase indefinidamente, mas é possível, em linhas gerais, antecipar o que irão revelar. Os biólogos poderiam, se assim o desejassem, descrever os genomas de cada uma das milhões de espécies com que partilhamos o planeta, mas isso apenas confirmaria que são compostos por vários milhares de genes semelhantes que “codificam” as células de que são feitos todos os seres vivos. Entretanto, a questão realmente interessante de como determinam a forma e os atributos únicos de criaturas tão diversas permaneceria por resolver. O mesmo se passa com a observação do cérebro “em acção”, em que um milhão de exames de indivíduos que observam uma bola vermelha a saltar não permitiria avançar na compreensão da forma como esses circuitos neuronais identificam a bola como sendo redonda, vermelha e saltitante.

O contraste com as conquistas intelectuais supremas dos anos do pós-guerra é impressionante. Numa altura em que os cosmólogos conseguem inferir de forma mais ou menos fiável o que aconteceu nos primeiros minutos do nascimento do universo, e os geólogos conseguem medir os movimentos dos continentes com a precisão de um centímetro, parece extraordinário que os geneticistas não consigam dizer-nos por que razão os seres humanos são tão diferentes das moscas e os neurocientistas não consigam esclarecer como nos lembramos de um número de telefone.

Será que a ciência tem procurado no lugar errado soluções para questões que, de alguma forma, estão fora do seu domínio? Poderá alguma vez ser capaz de conjurar a diversidade de formas do mundo vivo a partir da sequência monótona de genes, ou a riqueza da mente a partir da eletroquímica do cérebro? Há razões para alimentar estas dúvidas. A primeira, óbvia após reflexão, é que a “vida” é incomensuravelmente mais complexa do que a matéria: a sua unidade fundamental – a célula – tem a capacidade de criar tudo o que alguma vez viveu e é milhares de milhões de vezes mais pequena do que a mais pequena peça de maquinaria alguma vez construída pelo homem. Uma mosca é biliões e biliões e biliões de vezes mais complexa do que um seixo de tamanho comparável e possui propriedades que não têm paralelo no mundo inanimado: a capacidade de transformar os nutrientes de que se alimenta nos seus próprios tecidos, de se reparar e de se reproduzir.

E o mesmo se passa com as leis da biologia, em que as instruções genéticas, dispostas ao longo da dupla hélice, determinam o mundo dos seres vivos, que têm de ser, proporcionalmente, milhares e milhares de milhões de vezes mais complexas do que as leis da física e da química que determinam as propriedades da matéria. Por isso, embora seja extraordinário que os cosmólogos consigam inferir os acontecimentos físicos na sequência do Big Bang, isso é trivial comparado com a explicação dos fenómenos da vida. Compreender o primeiro não é indicação de sermos capazes de explicar o segundo.

A outra razão pela qual as recentes descobertas da genética e da neurociência se têm revelado tão desconcertantes é a suposição de que os fenómenos da vida e da mente são, em última análise, explicáveis em termos materialistas, respectivamente, pelo funcionamento dos genes e do cérebro que lhes dão origem. Trata-se de uma suposição razoável, uma vez que todo o empreendimento científico dos últimos 150 anos se baseia no facto de não haver nada em princípio que não possa ser explicado em termos materialistas. Mas não deixa de ser uma suposição, e a caraterística distintiva tanto da forma e da “organização” da vida (por oposição à sua materialidade) como dos pensamentos, crenças e ideias da mente é o facto de serem inequivocamente não-materiais, na medida em que não podem ser quantificados, pesados ou medidos. E assim, em rigor, estão fora do domínio dos métodos da ciência para investigar e explicar.

É este o paradoxo do melhor e do pior dos tempos. A ciência, a forma dominante de conhecimento da nossa era, encontra-se agora presa entre a suprema realização intelectual de delinear a história do universo e a aparente impenetrabilidade das suas investigações sobre os fenómenos da vida e da mente.

Ainda assim, o generoso financiamento da investigação científica continuará enquanto prevalecer a ideia de que a acumulação de mais dados irá, como uma espécie de tractor cognitivo, abrir caminho através das perplexidades actuais. Mas essa visão tem, sem dúvida, os seus perigos porque a Big Science ameaça extinguir o verdadeiro espírito de investigação intelectual. Os seus mega-projectos, organizados em moldes quase industriais, podem garantir a produção de resultados, mas são contrários à promoção dos traços que caracterizam o cientista verdadeiramente criativo: independência de julgamento, teimosia e descontentamento com a teoria dominante. A Big Science é intrinsecamente estéril na sua perspectiva, empenhada em “mais do mesmo” e em manter o status quo, cujos resultados são depois interpretados de forma a enquadrarem-se no entendimento prevalecente de como as coisas são. Os seus actores principais, que dominam os organismos que concedem subsídios, dificilmente atribuirão fundos àqueles que possam pôr em causa as certezas em que assenta a sua reputação. E quando os burocratas tomarem o controlo e os livres pensadores forem vencidos, aí sim, teremos de certeza absoluta o fim da ciência.

O assunto tratado neste artigo é complexo e integra outras variáveis que não abordámos para eliminar redundâncias, porque foram já documentadas pelo Contra noutros artigos anteriores. Entre esses textos, destacamos as mais recentes descobertas do James Webb Space Telescope, que estão a colocar em causa o que estava estabelecido como a idade do universo, a denúncia dos dogmas da ciência contemporânea por Rupert Sheldrake; os limites colocados pela biologia à percepção humana, enunciados por Donald Hoffman; o problema (grave) da falibilidade da literatura científica contemporânea e do sistema de revisão por pares; e o facto estatístico de que a produção científica se está a tornar menos disruptiva e relevante.

Uma abordagem mais aprofundada sobre a crise da cosmologia no século XXI pode ser encontrada num ensaio publicado em duas partes, aqui e aqui.

Sabine Hossenfelder ajuda à discussão do tema, nem sempre manifestando total acordo com as opiniões expressas neste texto, mas apresentando outros argumentos para nos preocuparmos com o futuro da ciência, e sugerindo também argumentos para alimentarmos ainda alguma esperança sobre a sua viabilidade.

Relacionados

27 Nov 24

A física contemporânea em choque frontal com a realidade observável.

Galáxias e estrelas que não deviam existir, teorias unificadoras que fazem 'magia' (negra), buracos (negros) que albergam todo o universo e matéria (negra) que não compagina com as observações. Um breve retrato do cenário (negro) da física contemporânea.

25 Nov 24

Vida em Marte? Cientistas chineses podem ter encontrado vestígios de um antigo oceano perdido.

Investigadores chineses afirmam ter descoberto vestígios de um antigo oceano em Marte que poderá ter coberto até um terço da sua superfície. A descoberta compagina com outros estudos que sugerem a existência de água no planeta vermelho.

8 Nov 24

Mais um buraco negro fabricado.

A imagem recentemente divulgada do alegado buraco negro que alegadamente se situa no centro da Via Láctea é uma fraude total. Mais uma, porque as imagens que circulam nos media como representações de buracos negros são todas artefactos digitais.

4 Nov 24

Novo estudo revela espécie de ‘abelhas abutre’ que substituíram o pólen por carne de cadáveres.

Um recente estudo levado a cabo por cientistas da Universidade da Califórnia revelou que algumas abelhas desenvolveram a capacidade de comer apenas carne devido a uma “intensa competição pelo néctar” e a um intestino evoluído que se assemelha ao dos abutres.

1 Nov 24

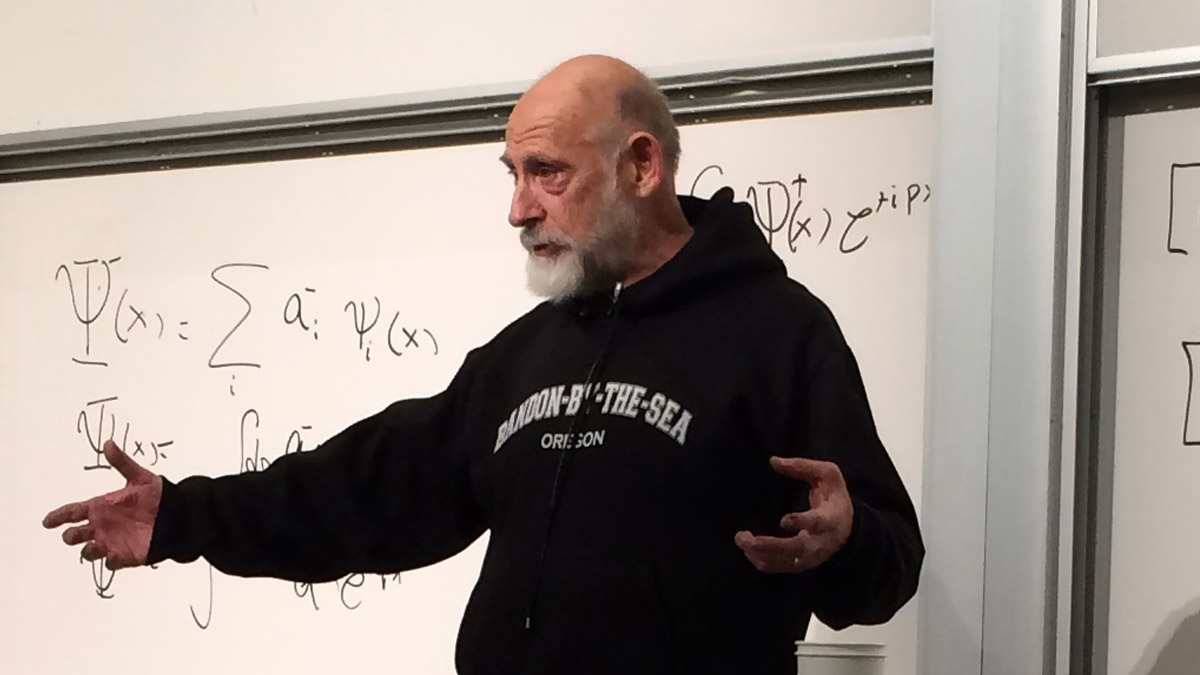

Cosmologia: A Teoria das Cordas acabou de ser enterrada viva.

Aos 84 anos, Leonard Susskind, o 'pai' da Teoria das Cordas, rendeu-se ontem às evidências, proclamando que esta tentativa de unificação da Física não compagina com o universo em que vivemos e que os académicos terão que começar do zero.

28 Out 24

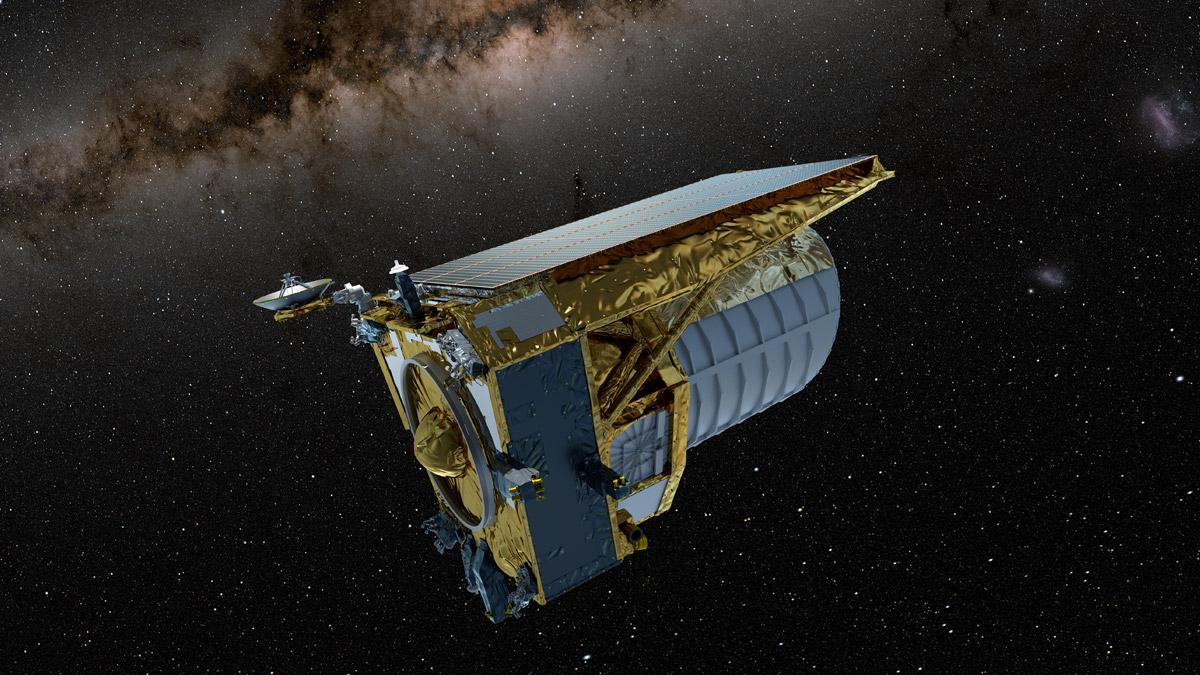

Telescópio Espacial Euclid: As profundezas do espaço, em alta resolução.

Nos próximos seis anos, o telescópio espacial Euclid vai fazer um mapa 3d em alta resolução de um terço do universo visível. As primeiras imagens já nos chegaram e em apenas dois meses o telescópio criou um mosaico com mais de 100 milhões de objectos celestes.