Ao contrário do que Carl Sagan e outros educadores de ciência até mais contemporâneos sempre gostaram de afirmar, não vivemos num sistema solar normalíssimo entre biliões de outros vulgares sistemas solares: o planeta Terra é raro como a humildade nos académicos.

Um recente paper realizado por uma equipa liderada por Lokesh Mishradá, douturado em Astrofísica pela Universidade de Zurique e investigador da IBM, e publicado pela Universidade de Cornell, demonstra o equívoco, através de um modelo matemático que prevê a probabilidade de encontrarmos no cosmos sistemas solares arquitectados como o nosso e um planeta com a mesma localização da Terra nesses sistemas solares. O modelo produziu resultados muito pessimistas. Encontrar um ecossistema sideral como aquele que permitiu a eclosão de vida no planeta azul é como descobrir uma agulha num palheiro.

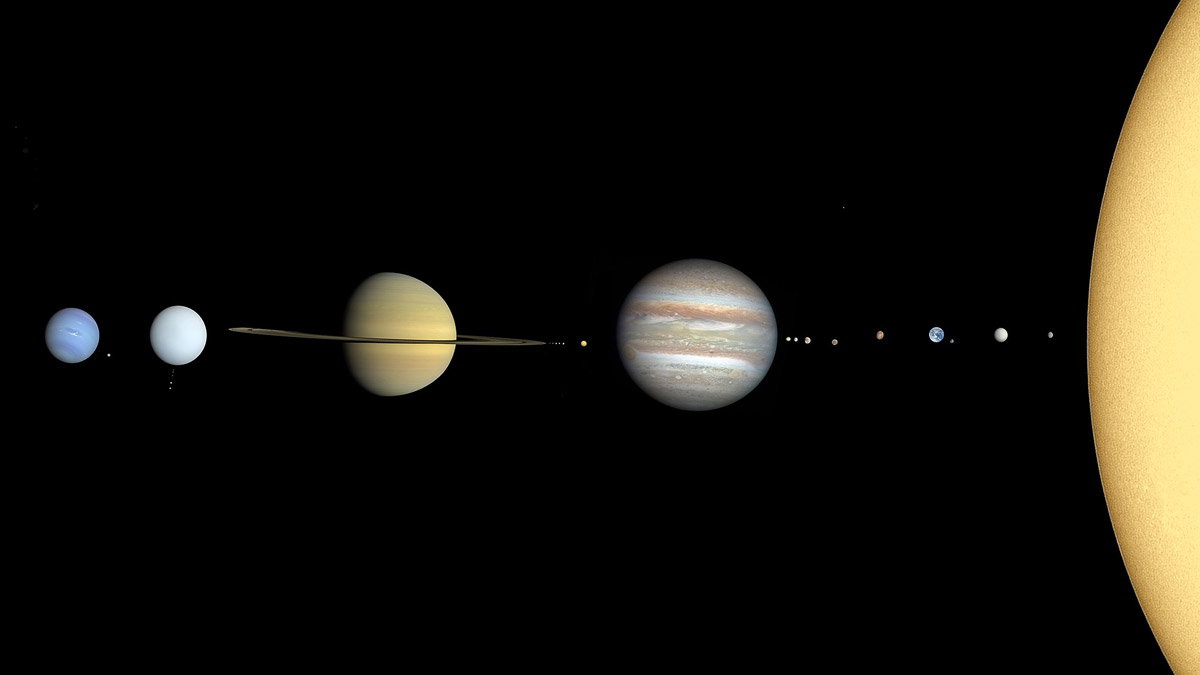

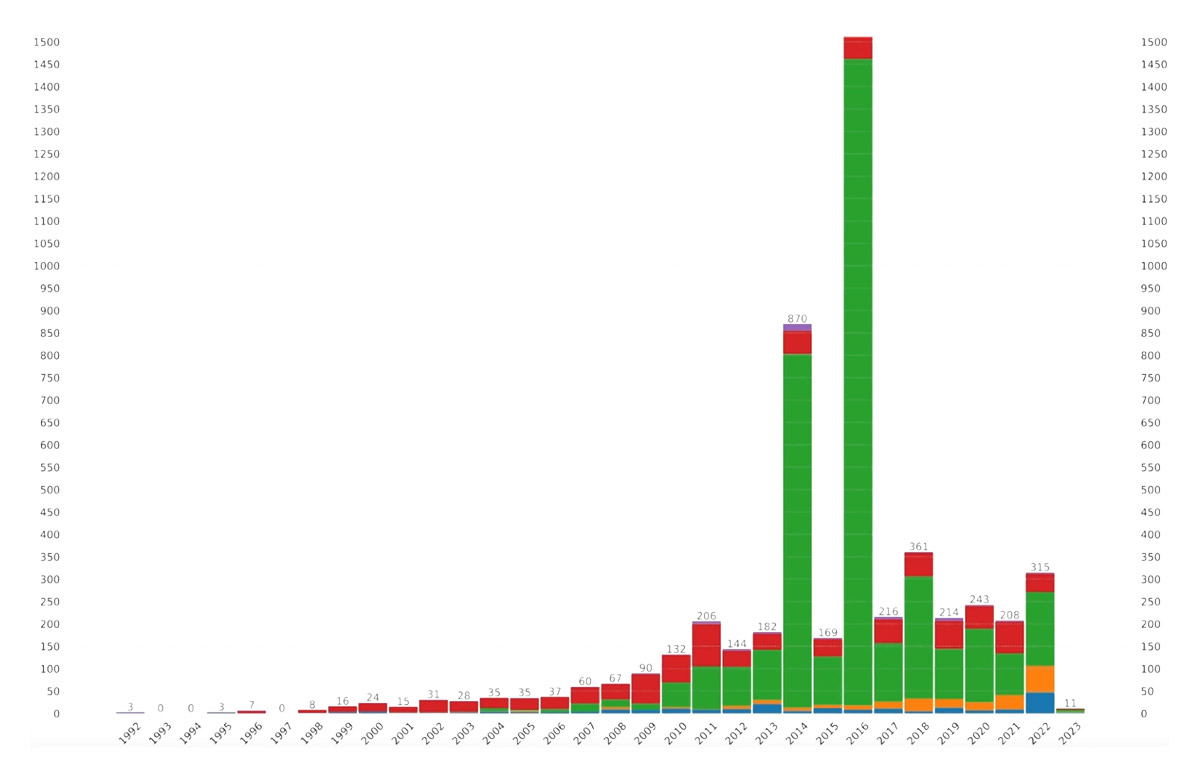

É verdade que os Sagans deste mundo erraram redondamente nas suas conjecturas precisamente porque não passavam de conjecturas, ainda por cima baseadas apenas no que sabíamos do nosso sistema solar, já que só na última década, e principalmente depois do Telescópio Keplar ser colocado em órbita, é que os cientistas começaram a descobrir outros sistemas solares e a estudar as suas respectivas estruturas. E logo que os dados começaram a chegar de forma mais substancial, percebemos que não há muitos sistemas multiplanetários como o nosso.

De facto, a maior parte dos sistemas são binários ou trinários, apresentado mais que uma estrela. Só o facto de termos apenas um sol já é bastante invulgar.

Além disso, os escassos sistemas multiplanetários que apresentam algumas similitudes com o nosso, como o 55 Cancri, têm arquitecturas muito diferentes, com gigantes gasosos localizados muito perto das estrelas e com distâncias entre planetas também substancialmente divergentes. Na verdade, entre os milhares de sistemas solares já observados e estudados pela ciência humana nos últimos 30 anos, nenhum tem uma estrutura semelhante ao habitat que deu origem à Terra.

Neste contexto, o paper publicado pela Cornell focou-se na arquitectura dos sistemas multiplanetários e no seu ordenamento, bem como na localização dos planetas em “Zona Empírica Habitável”.

O ordenamento dos planetas é importante porque, por exemplo, a posição exterior de Júpiter protege a Terra da acção destruidora de meteoritos, graças ao poder de atracção da sua massa gravítica, permitindo que na Terra as mesmas condições propícias à vida se mantenham inalteradas durante centenas de milhões de anos. Se Júpiter estivesse mais próximo do Sol e a Terra numa órbita exterior, a probabilidade do nosso planeta já ter sido pulverizado pelo arsenal balístico que, cíclica ou extemporaneamente, atravessa o sistema solar aumentava de forma exponencial, impossibilitando a evolução da vida para formas mais complexas.

Da mesma maneira, quando os planetas desenvolvem órbitas muito próximas entre si, a influência gravítica entre eles desestabiliza-os ciclicamente. Se a Lua, um pequeno satélite, tem o poder de mover marés na Terra, imagine-se a mútua e terra-transformadora perturbação e instabilidade que dois planetas com a massa de Saturno ou Neptuno podem desencadear um sobre o outro.

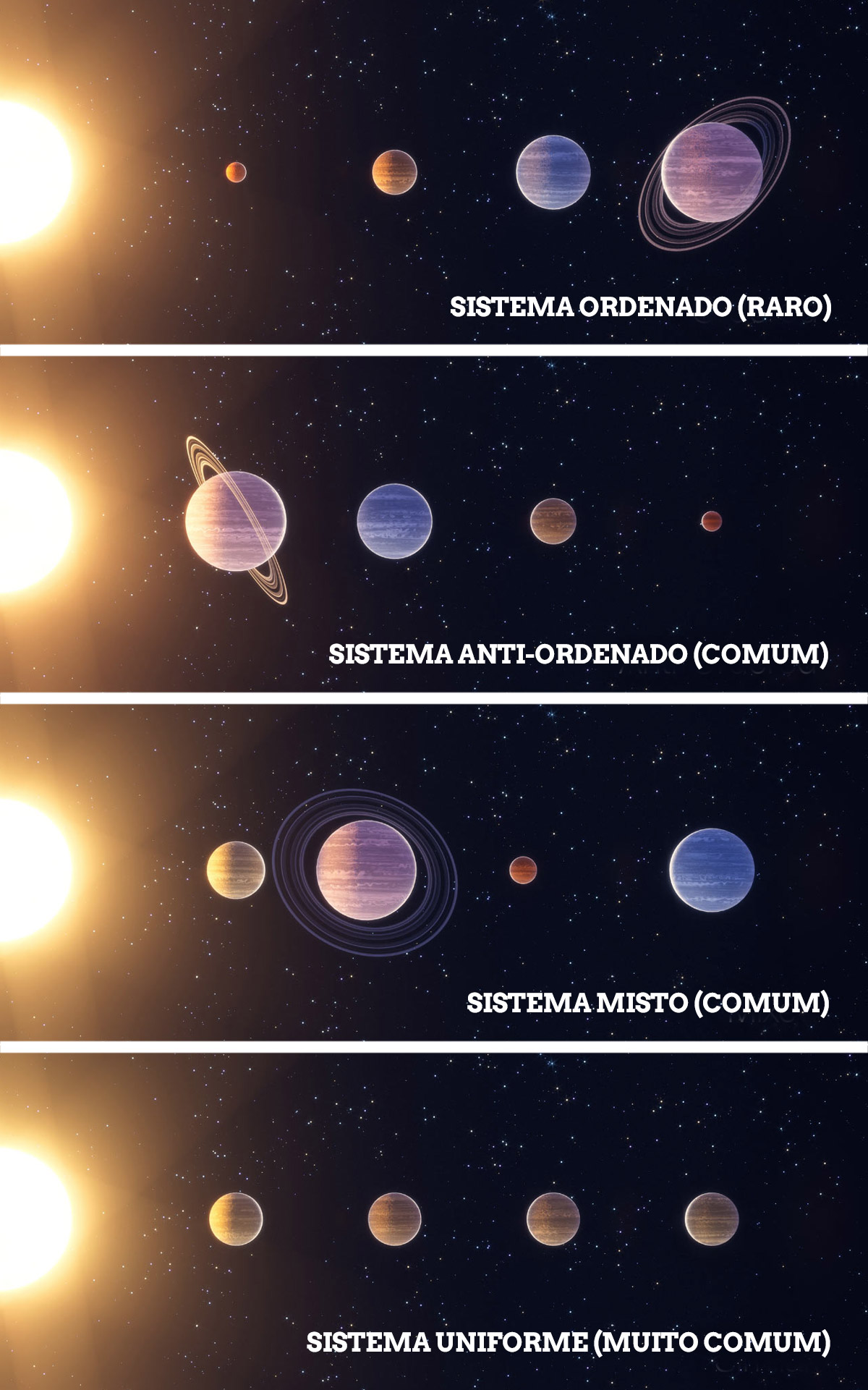

Acontece que o modelo matemático da equipa de Lokesh Mishradá calculou que os sistemas mais comuns integram vários planetas muito próximos das estrelas e muito próximos entre si, como é o caso do Trappist 1, que apresenta 7 planetas no espaço equivalente à distância entre Mercúrio e Marte. O modelo prevê também que a maior parte dos sistemas não são ordenados como o nosso, ou seja, não apresentam uma arquitectura em que planetas mais pequenos estão próximos do sol e os maiores estão mais afastados. Muitos sistemas têm planetas de volumetrias e massas bastante uniformes, outros tantos apresentam gigantes gasosos perto das estrelas e pequenos planetas sólidos mais distantes.

Apenas 1% dos sistemas solares serão ordenados como o nosso. A arquitectura multiplanetária que permite a estabilização das orbes interiores e contribui para aumentar as probabilidade de eclosão de vida biológica e do seu desenvolvimento no sentido da complexidade é assim deveras improvável.

Acresce também que a Terra é um planeta raro num sistema solar invulgar. O modelo concluiu que apenas 3% dos planetas de sistemas solares com arquitectura ordenada como a nossa se encontram dentro da “Zona Empírica Habitável” (ZEH), ou seja, estão a uma distância das suas estrelas que permite um estreito espectro de temperaturas favoráveis às condições geradoras de vida, mesmo que ao nível celular.

Devemos considerar que a água em estado líquido, que consideramos essencial à vida biológica, só existe entre os 0 ºC e os 100 ºC e que o espectro térmico do cosmos transcende largamente essa escala, oscilando entre o gélido zero absoluto, ou seja -273,15 ºC, e o calor inimaginável que ascende a números de tal forma astronómicos que são precisos mais de 27 zeros para os representar. A ZEH é assim fundamental para que possam surgir formas de vida baseadas na água.

E assim sendo: 3% dos planetas em 1% dos sistemas solares do universo apresentam semelhanças com a Terra.

Se a esta improbabilidade somarmos a igualmente invulgar permanência duradoura sobre as eras da magnetosfera da Terra, a região celeste em redor do nosso planeta na qual partículas carregadas são afectadas pelo seu campo magnético interior, percebemos que este tranquilo, equilibrado e simpático lugar cósmico em que residimos é um achado estatisticamente muito difícil.

Planetas com magnetosferas activas, como a Terra, são capazes de mitigar ou bloquear os efeitos da radiação solar e da radiação cósmica, protegendo todos os organismos vivos das suas consequências prejudiciais. Marte, por exemplo, não tem uma magnetosfera activa. Essa é uma das razões pelas quais é um planeta deserto e estéril, sujeito aos efeitos nefastos das várias formas de radiação sideral.

Acontece que a Terra também podia muito bem não ter um campo magnético que a protegesse., como o ContraCultura já documentou. E esteve até muito perto dessa catástrofe quando, há cerca de 565 milhões de anos atrás, a força desse campo magnético diminuiu para 10% daquilo que é hoje mensurável. Mas nessa altura, misteriosamente, algo aconteceu no núcleo do planeta que permitiu a recuperação do campo magnético, e exactamente a tempo da era Câmbrica, que testemunhou a explosão da vida multicelular na Terra.

De acordo com um recente estudo levado a cabo por uma equipa de cientistas da Universidade de Rochester, esse rejuvenescimento, que aconteceu dentro de apenas algumas dezenas de milhões de anos – lapso temporal excessivamente rápido no contexto das muito lentas alterações geológicas – coincidiu com a formação do núcleo interno sólido da Terra, sugerindo que esse núcleo é provavelmente responsável pelo restabelecimento da magnetoesfera e pela sua estabilização nos últimos 500 milhões de anos.

Todas estas variáveis contribuem para o reforço da “Hipótese da Terra Rara”, que estipula que a emergência de vida complexa multicelular no nosso planeta requereu uma combinação muito improvável de eventos e circunstâncias astrofísicas e geológicas. Esta hipótese resolve o célebre Paradoxo de Fermi (“Se a vida é comum no universo, por que não a conseguimos detectar?”), reforça os argumentos do Princípio Antrópico, colocando o homem numa posição singular – e protagonista – no contexto cósmico e, se nos recusarmos a atribuir a vida na Terra ao factor sorte, vai de encontro às crenças religiosas dos credos monoteístas.

Relacionados

28 Mar 25

Sempre errado: Al Gore não dá, nem nunca deu, uma para a caixa.

Al Gore é capaz de ser o bilionário mais equivocado da história da humanidade. Durante toda a sua carreira de profecias, não acertou acertou uma. E as neves abundantes no Kilimanjaro são uma espécie de logótipo da sua delirante e fraudulenta imaginação.

27 Mar 25

RFK Jr. emite um grave aviso sobre a vacina contra a gripe aviária.

RFK jr. está a tentar contrariar a narrativa da vacina contra a gripe aviária, revelando verdades perturbadoras que as autoridades americanas estão a esconder. O método de combate à doença é muito parecido com aquele usado noutra pandemia. Adivinhem qual.

26 Mar 25

Documentos desclassificados da CIA falam de uma ancestral civilização alienígena que prosperou em Marte.

Numa revelação espantosa que desafia a compreensão científica convencional, surgiram recentemente documentos desclassificados da CIA que afirmam que seres inteligentes habitaram em tempos o planeta vermelho.

24 Mar 25

Investigadores afirmam ter descoberto “vastas estruturas” por baixo das Pirâmides de Gizé.

Dois investigadores italianos afirmam ter detectado, através de uma nova tecnologia de radar, um conjunto de imensas estruturas subterrâneas por baixo das pirâmides de Gizé, no Egipto. A descoberta, a confirmar-se, rebenta com a arqueologia mainstream.

21 Mar 25

Estudo com 20 anos de duração sobre o cancro da pele desmente os alegados perigos da exposição solar.

Aquilo que lhe tem sido dito sobre a exposição solar e o cancro da pele está errado. Um estudo realizado com quase 30.000 mulheres suecas descobriu que aquelas que evitam o sol têm um risco 60% maior de morte do que as que tomam banhos de sol regularmente.

14 Mar 25

Estudo de Yale revela vítimas da “síndrome pós-vacinação”

Até as universidades da 'Ivy League', que foram motores de propaganda pró-vacinação e de censura da dissidência durante a pandemia, estão agora a reconhecer os efeitos adversos das vacinas mRNA.