“A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele.”

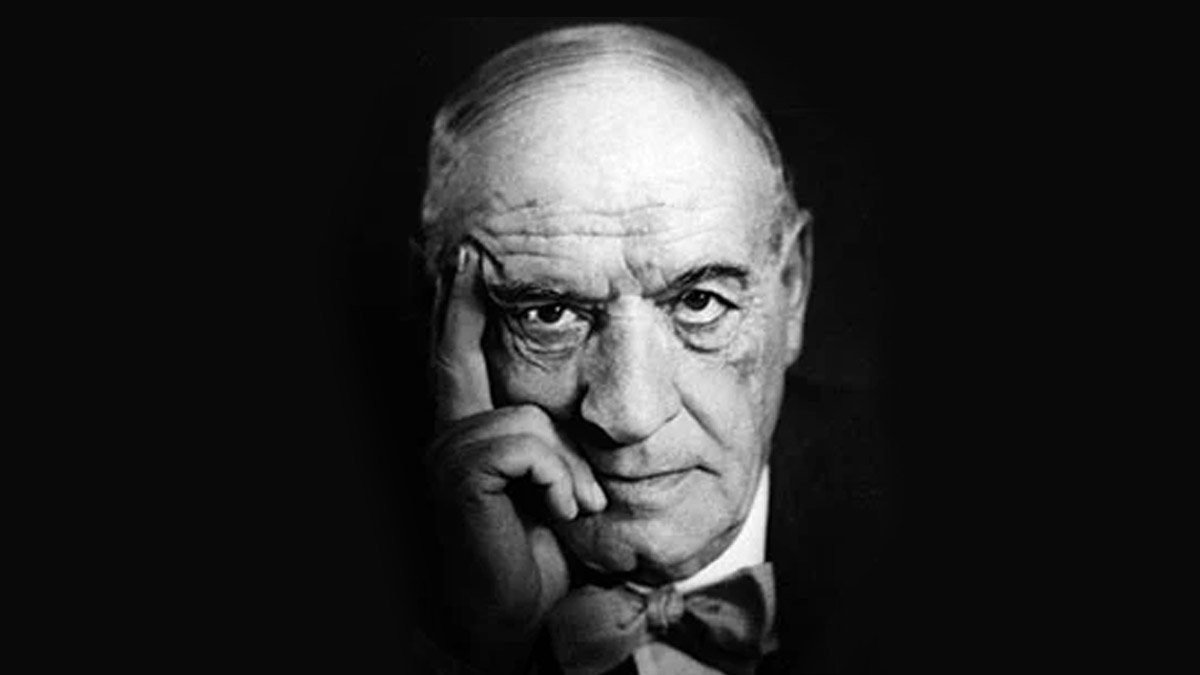

Carl Jung . “Prática da Psicoterapia”

Carl Gustav Jung (1875 – 1961), psiquiatra e filósofo, fundador da psicologia analítica, legou à humanidade um vasto corpo de realizações intelectuais que influenciaram transversalmente outras áreas do labor humano, como a antropologia, a arqueologia, a literatura e senão a teologia, seguramente o estudo das religiões.

Entre os conceitos centrais da psicologia analítica está o processo psicológico de diferenciação do eu ao longo da vida, a partir dos elementos conscientes e inconscientes de cada indivíduo. Jung considerou-o como sendo a tarefa principal do desenvolvimento humano e criou alguns dos conceitos psicológicos mais conhecidos, incluindo a sincronicidade, os fenómenos arquetípicos, o inconsciente colectivo, o complexo psicológico e a extraversão e introversão.

Jung foi também artista, artesão, construtor e escritor prolífico. Muitas das suas obras só foram publicadas após a sua morte e algumas ainda estão à espera de publicação.

O trabalho de Jung sobre si próprio e os seus pacientes convenceu-o de que a vida tem um propósito espiritual para além dos objectivos materiais, sendo a tarefa principal do indivíduo descobrir e realizar o seu potencial profundo e inato. Com base no estudo do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, do gnosticismo, do taoísmo e de outras tradições religiosas, Jung acreditava que esta jornada de transformação, a que chamou individualização, está no coração mítico de todas as religiões. A viagem ao encontro do eu será ao mesmo tempo uma jornada de descoberta do Divino. Ao contrário da visão objectivista e materialista de Sigmund Freud, com quem trabalhou e de quem foi amigo, o panteísmo de Jung levou-o a acreditar que a experiência espiritual era essencial para o bem-estar da pessoa humana.

Em 1959, Jung foi questionado por John Freeman num talkshow da BBC se acreditava em Deus, ao que Jung respondeu:

“Não preciso de acreditar. Eu sei.”

Neste texto, revisitamos o pensamento do psiquiatra suíço no contexto do que escreveu sobre a importância da religião na procura de um significado para o percurso existencial do individuo.

O mito como motor de significado e transcendência.

Vivemos num mundo consumido por uma série interminável de crises. Mas de todas as crises que enfrentamos, aquela que pode ser a mais preocupante, é a que recebe relativamente menos atenção, e esta é a crise de significado. No seu ensaio “Os Objectivos da Psicoterapia”, Carl Jung chamou ao fenómeno “a neurose geral do nosso tempo”, e escreve mais adiante:

“A falta de sentido na vida é uma doença da alma cuja extensão total e importância a nossa era ainda não começou a compreender”.

Esta crise abrange várias gerações. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche observou que o niilismo, ou aquilo a que ele chamou o “repúdio radical do significado” estava em ascensão no Ocidente. Será este o resultado da queda da cosmovisão cristã e da ascensão do dogma científico, reducionista e mecanicista? Foi a “morte de Deus” o acontecimento mais importante da era moderna?

Nietzsche sentiu a agonia, o sofrimento e a miséria de um mundo sem Deus tão intensamente, numa altura em que outros ainda estavam cegos perante as suas tremendas consequências, que conseguiu explorar antecipadamente o destino das gerações vindouras e essa é uma das razões pelas quais foi e é tão influente.

Estamos agora a viver esse fado que Nietzsche profetizou, em que cada vez mais pessoas têm os meios necessários à existência, mas nenhum propósito que lhe dê sentido. Nenhum valor maior que as suas próprias e insignificantes vidas. Este vazio manifesta-se frequentemente no ódio à sociedade, na apocalíptica vontade de um fim e na necessidade de causas dignas (ou não tão dignas como isso), que muitas vezes no século XIX e XX foi canalizada para levantamentos liberais, revoluções socialistas e extremismos nacionalistas, que resultaram em guerras devastadoras, regimes totalitários, fomes, holocaustos e horrores de toda a espécie.

O declínio da religião pode ser a principal causa desta crise moderna de significado.

O significado na vida humana é fundamentado numa narrativa, uma história que contamos sobre nós próprios e sobre o mundo, e esta história actua como uma espécie de processo de organização cognitiva que nos ajuda a fazer sentido de quem somos e para onde vamos. Algumas doenças mentais decorrem da desintegração dessa narrativa.

Embora a maioria das pessoas não sofra esse efeito desintegrador, o que muitas carecem é de uma narrativa satisfatória e rica em significado. Uma exegese de carácter motivacional, que crie satisfação e que permita lidar com os desafios da existência. A grande prevalência de distúrbios de ansiedade, neuroses, depressão, alcoolismo e uso de psicotrópicos é uma evidência que aponta para este deficit de valores fundamentais, e como Jung observa:

“A ausência de significado inibe a plenitude da vida e é, portanto, equivalente à doença”.

Para piorar a situação, enquanto muitas pessoas sentem que lhes falta alguma coisa na vida, a maioria não se apercebe que o que lhes falta é significado. Em vez disso, para preencher esse vazio, muitos perseguem a realização material, o estatuto social elevado, o prazer e a “felicidade”. Mas nenhum destes conceitos é um substituto adequado, porque não tem qualquer potencial de transcendência. A prosperidade económica, como a exploração sensual, centram-se na satisfação individual e imediata, enquanto o propósito e o sentido de missão são geralmente de carácter altruísta: as pessoas que têm uma vida preenchida de significado trabalham geralmente em função do bem comum.

Ora um dos mais eficazes processos de encontrar significado é o de explorar a sabedoria gravada nos mitos das grandes religiões.

O mito contém verdades sobre a situação humana e a natureza da psique que são expressas em forma de narrativa. Estas narrativas podem ser usadas para tecer a nossa própria narrativa pessoal com ricos fios de significado, uma vez que fornecem perspectivas sobre como lidar com elementos fundamentais da existência, como a liberdade, a perda, a solidão, a doença, a velhice, o sofrimento ou a morte.

Nos tempos modernos, muitos de nós relegámos o mito para o reino da ficção, acreditando que só a razão, a lógica e a ciência, ou o chamado domínio do logos (termo intraduzível, que podemos sintetizar como o uso da razão e a sua expressão pelo discurso), podem revelar as verdades do mundo. Mas, como escreve Jung em “Resposta a Jó”:

“O mito não é ficção: consiste em factos que se repetem continuamente e que podem ser observados uma e outra vez”.

Além disso, a tradição cristã, por exemplo, não exclui de todo a importância fundamental da razão. No primeiro versículo do Evangelho de João, que a vulgata romana traduziu como “No princípio era o verbo”, lemos no grego original: “No princípio era o logos.”

Tanto a razão como o mito são caminhos para a descoberta da verdade. Mas as verdades que revelam são de uma natureza diferente. A ciência ensina-nos as correlações neurológicas por trás do fenómeno da dor, o mito ensina-nos a suportá-la de forma significativa. A ciência ensina-nos a curar uma doença, o mito ensina-nos a enfrentar de forma significativa a perda e a morte. A razão e a ciência têm as suas limitações. Servem para manipular o mundo de forma a que ganhemos poder sobre ele, mas não contribuem, nem é essa a sua missão, para uma compreensão mais ampla do significado das nossas vidas.

Podemos aceder ao reino mitológico através de grandes obras de literatura secular, sejam elas as de Shakespeare, Cervantes ou Dostoevsky, mas as grandes religiões – e as suas escrituras sagradas – são a fonte última desta sabedoria. O principal objectivo da religião, desde tempos imemoriais, tem sido ajudar-nos a lidar com a nossa situação existencial e a encontrar sentido na vida, mesmo que este objectivo tenha por vezes sido corrompido pela religião nas suas formas organizadas e institucionais. Escreve Jung a este propósito em “Prática da Psicoterapia”:

“Não só o cristianismo com os seus símbolos de salvação, mas todas as religiões, incluindo as primitivas com os seus rituais mágicos, são formas de psicoterapia que tratam e curam o sofrimento da alma, e o sofrimento do corpo causado pela alma.”

E num discurso proferido perante uma audiência de psicoterapeutas na década de 1930, ele explica melhor:

“Quando eu chamo à religião um sistema psicoterapêutico, não se trata de um mero jogo de palavras. Este é, de todos, o sistema mais elaborado, e há uma grande verdade prática por detrás dele”.

Como exemplo de como se pode pôr em prática esse sistema terapêutico, Jung recorre à noção simbólica da imitação de Cristo.

“Não é Jesus um protótipo daqueles que, confiando na sua experiência interior, seguiram os seus caminhos individuais, desafiando o mundo?”

A imitação de Cristo consubstancia-se, à luz do pensamento do psiquiatra suíço – e também de Santo Agostinho, na noção de que a vida de Jesus deve ser usada como modelo existencial para aqueles que prezam a liberdade, a verdade e a justiça, mesmo que tenham que afirmar esses valores num mundo corrupto e que paguem caro a firmeza dos seus princípios.

No que Jung difere de Santo Agostinho é que a uma abordagem fundamentalista da imitação de Cristo tem a desvantagem de poder alienar o indivíduo e dificultar a sua auto-realização. Jung sugere que o mimetismo deve ser interpretado de uma forma simbólica, como um apelo a seguirmos o nosso próprio caminho e a investir no desenvolvimento pleno das nossas capacidades, tanto quanto humanamente possível. Para Jung, Cristo era um exemplo de alguém que não tinha medo de seguir a sua consciência, mesmo que o processo terminasse na Cruz. Cristo, por outras palavras, foi o exemplo acabado de uma personalidade heroica. E o homem comum não tem necessariamente que ser um herói. Basta-lhe a determinação para ser livre de forma a cumprir o seu destino. Em “Estudos Alquímicos” escreve:

“A imitação de Cristo pode muito bem ser entendida num sentido mais profundo: o dever de realizarmos as nossas convicções com a mesma coragem e capacidade de sacrifício demonstradas por Jesus”.

A imitação de Cristo é apenas um exemplo da sabedoria prática embutida nas grandes religiões, e para tirarmos partido esta sabedoria não precisamos de nos tornar seguidores de uma religião organizada, ou prometer fidelidade a qualquer seita ou credo específico. As religiões organizadas são corrompidas pelo poder e degradadas pela política, podem até ser, e frequentemente foram, barreiras que dificultam o acesso às verdades autênticas da religião. Felizmente, vivemos numa era em que essas verdades podem ser acedidas através do empenhamento pessoal. Lendo os textos, aprendendo sobre os vários rituais incorporados na mitologia e, mais importante ainda, pondo em prática o que aprendemos, de forma a construir uma visão religiosa da vida.

A única forma de avaliar a virtude e a verdade de qualquer mito é agir sobre ele. O mito do herói, por exemplo, que assume a mesma forma em quase todas as tradições culturais, mostrou-nos como viver mais intensamente, como lidar com a nossa mortalidade, e como suportar construtivamente o sofrimento a que a carne é sujeita.

Para que as verdades da religião tenham impacto na nossa vida, não precisamos de compreender totalmente o seu significado. Os mitos, tal como os sonhos, são codificados de forma simbólica e por isso apontam na direcção de verdades que não são totalmente compreensíveis pelo intelecto consciente, mas como Jung explica:

“Gostamos de imaginar que algo que não compreendemos não nos ajuda de forma alguma. Mas isso nem sempre é assim. Os mitos têm um efeito directo no inconsciente, independentemente de serem ou não entendidos na sua totalidade. O facto de a sua repetição não se ter tornado obsoleta há muito tempo pode, creio eu, ser explicado pela sua utilidade.”

No mundo moderno, muitos de nós cortaram completamente a ligação umbilical ao reino do mito e encaram a religião com arrogância e desprezo. Alguns consideram até essa atitude como um sinal de esclarecimento progressista, quando, ao contrário, pode ser uma forma de regressão psicológica. Numa palestra proferida na Universidade de Yale em 1937, Jung chegou ao ponto de chamar ao ateísmo uma “neurose urbana” e nas suas décadas de prática, tratando centenas de pacientes, chegou à conclusão de que para alguns deles o único meio de corrigir o que os afligia era o de descobrirem uma abordagem religiosa para os conflitos da existência.

“Entre aqueles com mais de 35 anos, não houve nenhum cujo problema, em última análise, não fosse resolvido através de uma perspectiva religiosa da vida”.

Se continuarmos a desdenhar a religião, nem por isso vamos perder a necessidade de significado. O problema é que a vamos satisfazer em lugares que não oferecem consolação nem transcendência. Vamos adorar um clube de futebol, um partido político, um dogma científico, um líder totalitário, todos eles inadequados, e por vezes perigosos substitutos para a obtenção de uma perspectiva frutífera e realizadora sobre a vida.

O ser humano precisa do mito – da sua carga proverbial, da sua sabedoria moral e das suas coordenadas operacionais – para alimentar a psique e preencher a vida de sentido, propósito e transcendência. Sem alguma forma de perspectiva religiosa o homem desce ao caos niilista do totalitarismo e do ódio a si próprio e à sociedade. E para aqueles que pensam que a ciência acabou com a necessidade de religião, Jung coloca, em “O Desenvolvimento da Personalidade”, a seguinte questão:

“Pode a ciência estar tão certa de que não existe tal coisa como um ‘instinto religioso’?”

Relacionados

27 Mar 25

A perseguição dos cristãos na Síria é o fruto podre da política externa dos EUA.

O genocídio que está a ser cometido pelo novo regime islâmico da Síria sobre a população cristã autóctone é o resultado directo da política externa de longa data dos Estados Unidos no Médio Oriente e do financiamento de milícias radicais islâmicas pela CIA e o Pentágono.

17 Mar 25

Judas B. Peterson publica um paper de 4º classe que associa a expressão “Cristo é Rei” ao extremismo religioso.

O psicólogo canadiano caído em desgraça desde que vendeu a alma a Ben Shapiro, publicou um paper que afirma que a frase “Cristo é Rei” é sintomática de extremistas cristãos. O documento, essencialmente especulativo e difamatório, está repleto de erros básicos.

16 Mar 25

Contestando a interpretação sociológica de Max Weber.

Max Weber forneceu algumas contribuições valiosas para a compreensão da sociedade moderna, mas o seu pensamento deve ser questionado por uma abordagem conservadora, que valoriza a tradição e os fundamentos morais da ordem social. Um ensaio de Walter Biancardine.

11 Mar 25

Analisando Schopenhauer: Entre a inteligência e o sofrimento.

A visão de Schopenhauer sobre a relação entre inteligência e o sofrimento é excessivamente pessimista. O sofrimento existe, mas pode ser ordenado e atenuado pela razão, mas também pela tradição, pela religião, e pela ética. Um ensaio de Walter Biancardine.

9 Mar 25

O bom, o belo e o verdadeiro.

Valores transcendentais e imutáveis, o bom, o belo e o verdadeiro não devem ser dissociados, mas restaurados e preservados como um legado precioso para as gerações futuras. Um ensaio de Walter Biancardine.

18 Fev 25

‘Yo soy yo y mis circunstáncias.’

Ortega y Gasset fornece uma visão que o conservador deve interpretar como um apelo a que se mantenha viva a tradição, compreendendo o passado e agindo no presente, para garantir a continuidade da civilização. Uma crónica de Walter Biancardine.